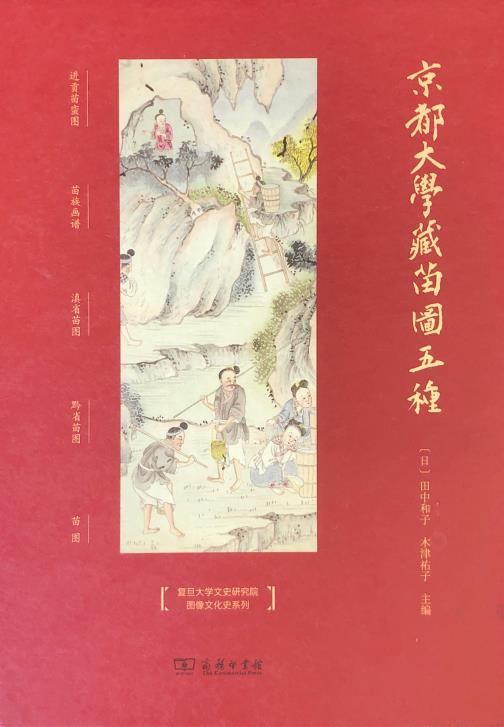

《京都大学藏苗图五种》(商务印书馆,2022年2月)

前 言

本书是由复旦大学文史研究院、香港城市大学中文及历史学系、以及京都大学文学研究科三校合作完成的联合研究成果。在此我们想简单介绍一下这一三校联合研究开展的缘起。

这一联合研究源起于2013年3月复旦大学文史研究院与京都大学文学研究科间开展的学术交流活动,2016年香港城市大学加入进来,现在也在继续进行,是从事东亚人文研究的博士生之间进行研究交流的论坛。第一届论坛还是只有两校11名学生参与的小规模研讨会,而到2019年春天的第七届论坛时,已经发展到有三校共43名学生参与其中,并同时举办了此项联合调查的报告会了。这一论坛,即“东亚人文研究博士生研讨会”,是以学生们每年轮流到各大学进行访问,在进行学术报告的同时也参与会议组织这一方式来举办的。学生们作为肩负未来学术界的青年研究者,可以同时体验研究会的嘉宾与主办方两种身份。比如,京都大学作为主办方时,在研究讨论会结束后,由京都大学学生组成的实行委员会还举行了以“京都讲座”为题、介绍京都的历史和风土等内容的小型讲座,并依其内容在京都市内及郊外做了实地考察。2019年3月,在复旦大学举办的第七届论坛中,参加过例年研讨会的前辈们又作为评议人再次赴会,这件事格外令人印象深刻,这也正表明三校之间的学术交流活动,并不仅仅是每年参加一次就结束的一次性活动,而更是为世代传承打下了深厚的基础并迈入了新的发展阶段的象征。

这一交流活动从最初开展时起就与一切官方的(或者也可以说与官僚相关的)方针无关,是以复旦大学文史研究院的葛兆光教授与京都大学文学研究科的平田昌司教授的友谊为基础而开始的,后来香港城市大学中文系与历史学系加入之际,也同样是基于同校李孝悌教授与两位教授之间的信赖关系。正因为这一学术交流活动是自发且友好地开展进行的,因而才能在参与其中的青年研究者间构筑起温暖且能够相互扶持的友谊。

在三校间信赖关系的基础之上,2018年3月举办的第六届论坛上,主办方京都大学提出,为了进一步加深目前已经进行了六年的三校学术交流,在未来每年举行一次研究发表会的同时,是否能够加入三校共同研究与调查等形式。这一提议当场就获得了复旦大学与香港城市大学方面非常积极的回应,并首先决定对京都大学收藏的文物与历史文献资料进行联合调查。2018年8月20日至22日,三校一起对分藏于京都大学附属图书馆、综合博物馆和文学研究科图书馆中的数种中国古地图,以及苗图五种进行了实物考察,而后三校将本年度的调查对象定为苗图五种。三校在剩余时间里对苗图五种的基本情况进行了初步调查工作,随后各校以电子图像为基础,在商定好的基本写作方针之下分别进行提要的撰写,京都大学方面还进行了全面的资料实测工作。在撰写的过程中,复旦大学文史研究院的段志强老师也做出了巨大贡献。

关于京都大学收藏的苗图五种的详细情况,可以参看收录于本书中各篇提要。我们在此想特別从收藏体系的角度对文学研究科地理学讲座收藏的三种苗图部分做一下简单的介绍。

京都大学文学研究科图书馆收藏的四种苗图中有三种都是由地理学讲座收集的。地理学的图书旧分类表(很可能是讲座自1907年设立以后至1974年以前所使用的分类)中,地志类以F(世界)、J(日本)、K(中国)这三种记号被分为三大类。F以世界为对象,其中又被细分为F1(世界地志)、F2(欧洲)、F3(亚洲)、F4(非洲)等。与这种分类方式不同,以日本和中国为对象的地志被赋予了单独的分类记号,这也明确显示出地理学讲座对与这两个地域相关的地理学的重视。中国地志的分类记号为K1至K8,分别为全志、通志、府志、县志、纪行・日志、中国天文历学、中国地图类、“满洲关系”书。天文历学和地图类在分类名称前冠以“中国”字样,并不只是为了避免与其他分类条目发生重复,还应该有出于对其固有特征的考虑。

大正三年(1914)和四年(1915),地理学讲座收集的三种苗图都被登记在上述分类表中的K7,即中国地图类中。根据地理学教室中留存的图书卡片来看,被分类在K7中的资料共有120多部。其中包括朱思本撰《广舆图二卷》(嘉靖四十年 [1561], 嘉靖四十五年 [1566] 序)等,除中国制地图外,还有李希霍芬(Richthofen)和斯文·赫定(Sven Hedin)等制作的地图,以及《北京皇城图》(江都崇文堂 前川六左卫门版)(日本宝历二年[1752])等日本制地图。其涵盖内容也多种多样,暂不提地志记载与地图组合形式的《皇明职方地图三卷》(崇祯九年[1636] 序),其收藏中还有《医方大成论抄 2卷》(日本元和九年 [1623] 刊)、栎窓多纪《素问识八卷》(日本天保八年 [1837])等看起來与中国地图和中国地志关联性较弱的资料。值得注意的是,其中还收藏有好几部如《御览西湖胜景新增美景全图》和《黄河图》(1轴)这样描绘风景的绘画资料,刊载有135枚名胜照片的山根倬三所著《长江大观》(1916)等画像资料。这一分类表从非常广义的角度来把握地图概念,这一点也颇有意思。

从多样性这一角度来看的话,苗图被分类在K7地图类中也并没有那么不自然。因为一般而言,苗图包含了与苗族聚居地相关的地志记载要素,以及描绘苗族在本土自然环境中的生活绘画要素,因而对了解中国各种各样自然景观与文化景观来说是非常珍贵的资料。

最后,关于将苗图提为调查对象的重要契机,我想介绍两个小故事并以此结束本文。

第一个小故事是关于京都大学附属图书馆收藏苗图中的《进贡苗蛮图》的。为了撰写《京都大学附属图书馆所藏贵重书汉籍抄本目录》(兴膳宏、木津祐子合著,京都大学附属图书馆,1995)而进行资料调查时,我注意到了这部苗图的存在,虽然它并不符合严格的汉籍抄本定义,但因其文本部分具有地志文献特征且含有一枚枚色彩鲜艳并绘有金泥的生动画帖而引起了兴膳教授的重视,特别将此书也收录在了目录里。这之后,具体是哪一年我们记不太清了(因为当时兴膳教授还在职,应该是2000年以前的事情),当时我们刚好和来京都大学访问的葛兆光教授提起了这本《进贡苗蛮图》,并与其他贵重书籍一起请他浏览过目。虽然那时时间有限,只能翻开数叶即止,但我们清楚地记得,葛教授指出这本苗图恐怕是明清时期西南民族研究的重要资料。后来,在地理学讲座收藏的汉籍中也发现有同样的苗图。2015年11月,葛教授和复旦大学中文系戴燕教授因演讲而再次光临本校时,我们又请他再次对文学研究科图书馆收藏的三种苗图(地理学讲座收藏部分)亲自过目,他指出这三种苗图中有好几帖是当时已经出版的与苗图相关的研究书中所没有介绍的,或者画面构图不同的。他还鼓励我们对这些藏书展开进一步的研究。

这之后两个月,即2016年1月,作为中国古地图联合研究企划的一部分,我们在接待台北“故宫博物院”图书文献处的卢雪燕老师之时,卢老师希望能够阅览的资料之一便是苗图,我们请她看了收藏于地理学讲座中的苗图《黔省苗图》。卢老师在看到《黔省苗图》后立刻说道:“封面装帧所使用的锦是清朝宫廷所用的,所以毫无疑问这本苗图是从宫廷中流出的贵重物品。”此外,她还指着题签说:“书题的下方写有‘一’这一数字。也就是说,还应该存在写有‘二’之后数字的书册,虽然目前尚不清楚它们在哪里。”另外她还提到“结合其他苗图来看,这本苗图与藏在台湾的苗图画像有所不同,因此有必要进行比对调查”。

如今回头再看,葛老师和卢老师为我们明确指出苗图作为文献资料的贵重性与谱系调查、比较研究的必要性这件事,后来发展为三校联合进行的苗图调查,这二者间是联系在一起的。在此对两位老师表达深深的感谢的同时,我们也想对两位老师的慧眼重新致以敬意。

2019年9月

京都大学文学研究科

田中和子、木津祐子

导读:有关清代各种苗图的历史背景

葛兆光

(复旦大学文史研究院)

引言:五族抑或六族?从近代中国的苗族认识说起

1924年,法国传教士萨维那(F.M. Savina)出版了世界上第一部《苗族史》(Histoire des Miao),半个世纪里这部书多次再版,直到1972年还出了新版。在这部书的一开头,他说:

从不可记忆的年代起,在中国就存在一种我们至今不知其起源的人种,这些人一直住在高山上,与其他亚洲人隔绝。说一种特别的、周围人们所不知晓的语言,穿着一种特别的、任何地区见不到的服装。

这就是苗族。过去若干年中,好多学者曾经猜测苗族的来源,有人说,他们老家在现在的贵州东部湖南西部(丁文江);有人说,他们应当是从河南一带经由四川迁来的(萨维那);还有人说贵州原住民应当是仡佬人,苗族是从其他地方来的(克拉克,[S.R. Clarke])。总之,苗族起源似乎是一个历史之谜。

也许现在的人已经不太注意,在晚清民初也就是19世纪末20世纪初,苗族作为话题,一度很热闹。为什么?因为有一种关于苗族史的说法,在当时非常震撼也影响深远,这就是所谓的“苗先汉后”说。那时有很多中外学者都相信,汉族并不是中国的土著居民,苗族才是古代中国最早的原住民,由于从西方来的汉人鸠占鹊巢,汉人才逐渐占据了中国的核心区域。而被打败的苗族,只好向南再向南,一直迁徙到西南山区,这种说法就叫有关早期中国原住民之“苗先汉后”说。

说到“苗先汉后”说,当然要追溯晚清学界流行的“汉族西来”说。这一说法由法国人拉克伯里(Albert Terrien de Lacouperie)的《初期中国文明的西方起源》和《汉民族以前的中国诸语言》开端,并通过日本转手传来中国,使得一贯相信历史是“三皇五帝到如今”的中国和日本学界深受刺激,当时便引起了好多讨论。其中一种说法是,在黄河流域生活的原住民应当是苗族,而传说苗族祖先是蚩尤,加上古史里有“窜三苗于三危”的说法,因此,一些学者大胆推断,是传说中黄帝所象征的汉族,把蚩尤所象征的三苗赶走,汉族人才占领了黄河流域即中原一带。这种说法对于那个时代的中国史认知,显然是具有颠覆性的。特别是在19世纪下半叶,日本的东洋学界曾经普遍接受这一说法,明治日本一些最重要的学者都相信“苗先汉后”说,人类学家里如研究过苗族的鸟居龙藏,印度学家、佛学家如高楠顺次郎,法学家如田能村梅士等,都谈到过这个问题。对中国影响很大的日本东洋史学家,如那珂通世、市村瓒次郎、藤田丰八、桑原骘藏也都沿用过这一说法,这些说法被写在历史教科书里,也作为研究中国民族、文化和历史的前提。

来自日本有关“汉族西来”以及“苗族原住”的论述,深刻地影响了现代中国的历史书写,也影响了晚清民初对中国民族、疆域和历史的认知。有趣的是,无论对大清帝国有依恋情结的保守派,还是原本激烈主张“驱逐鞑虏,恢复中华”的革命派,这一说法都有热烈的接受者。前者比如梁启超、蒋智由,后者比如章太炎、刘师培、邹容、陈天华,都曾经接受这种说法。看上去政治立场和思想取向不同的这些学者,在这一问题上实际有共同点,即都受到西洋人和东洋人有关“民族迁徙”的历史观以及“优胜劣汰”的进化论的深刻影响。他们都承认,中国的原住民确实是“苗先汉后”,但汉族取代苗族成为中国主流族群,恰恰是先进民族打败落后民族的历史过程。换句话说,苗族被赶到西南边陲乃是历史进化论中“优胜劣汰”的结果。当然,前者即试图维护清帝国原有疆域和族群的所谓“保守派”,他们强调的是,既然苗族是更早的中国人,那么,就应当承认苗族作为中国的土著,就像大清帝国包含满、蒙、回、藏一样,苗族可以作为“五族(六族)共和”的一部分,成为在大清帝国基础上,重建中国/中华民族的成员;而后者即试图推翻大清建立民国的所谓“革命派”,虽然秉持汉族民族主义的立场,但由于无法承受“割地”、“裂国”的罪名,也不能硬碰硬地靠战争实力解决政权转换,所以只能采取妥协策略,主张重建的“中国”应当以汉族为主,包容各种异族。他们采用这一说法,只是用“苗先汉后”说来证明历史上汉族确实先进和伟大。于是在辛亥革命成功后,他们都接受了满、汉、蒙、回、藏五族共和的提议,孙中山在1912年1月担任临时大总统时,在《就职宣言书》中就承诺“合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏族为一人,是曰民族之统一”。因此对于各种非汉族群,革命派的立场也就从“排斥”转为“包容”。

可是值得注意的是,那时的“五族”里面,却并不包括苗族!那么多“五族共和”的说法里面,上千万人的苗族是否被忽略了?他们人数并不比满族、藏族少,他们占有的疆土面积也未必比其他民族小。可是,除了少数学者如梁启超等之外,就连后来孙中山在讨论中国民族问题时,他提到的“同一血统,同一言语文字,同一宗教,同一习惯”的四万万人中,也没有提及有近千万的苗族人。所以,到了1917年,申悦庐就说“五族共和”不正确,“盖就中华民族而言,实有汉满蒙回藏苗六族”;同一年夏德渥撰写《中华六族同胞考说》,也建议在汉、藏、蒙、满、回之外,加上“苗”,统称为“华族”。一直到20世纪30年代,还有人讨论中国究竟是“五族共和”还是“六族共和”,甚至讨论古代的华族是否混血,是同祖还是不同祖。

可问题是,为什么“苗”在20世纪初现代中国/中华民族的重建中,这样被轻轻淡化?是不是作为一个非汉族群,它和汉族差异太小,以至于被忽略?北方那个统治过“中国”的骑马民族蒙古,宗教信仰和人种特征差异很大的“回回”,地处西陲而且风俗不同、语言不同、宗教不同的藏族,以及刚刚统治过庞大帝国的满人,是不是因为这些族群的特性、异质性和历史重要性,被急需重建“中华民族”的国人重视,而处在生熟、内外之间,似乎逐渐汉化并与汉人杂处的“苗”,却不那么受重视?于是,这里就有问题出来了:第一,是因为他们在帝国核心区域之内,行政已经郡县化,身份已是编户齐民,所以就不被重视吗?第二,是因为他们作为帝国臣民,和汉人一样是农耕族群,文化与身份已经逐渐同质化,即处在被“汉化”过程中,所以,他们才不必单列为一个民族吗?第三,是否在历史叙述和历史印象中,苗族在明清逐渐被“改土归流”,就不应当算是被“殖民”,不应当算是“内部他者”(王明珂语)呢?

带着这些问题,民族史学界始终在关注有关文献,也关注各种各样有关苗族的图像资料。

一,莫之能外:苗图背后的帝国方略

要说明清代出现的各种苗蛮图册之来龙去脉,先得让我们从明清两代的苗族史说起。

1368年,来自南方的汉人朱元璋推翻蒙元王朝,建立大明王朝,但中国疆域便从蒙元时代那种横跨欧亚、无远弗届的帝国,重新缩小到基本是汉族为主的十五省,甚至连汉朝设立的河西四郡之一,现在大大有名的敦煌,都不再属于明朝所有。尽管永乐皇帝也曾五次北征蒙古,在东北设立努尔干都司,但后来明朝疆域却一退再退,正如《明史·地理志》所说,“成祖弃大宁”、“世宗时复弃哈密、河套”,“仁、宣之际,南交屡叛,旋复弃之外徼”。如果看明代人张天复《广皇舆考》卷十八《四夷总图》,就可以看到西北边疆是甘肃,东北边疆是辽东,北边也就是所谓“九边”,包括辽东、蓟州、宣府、大同、太原、延绥(今榆林)、宁夏、甘肃、固原等,摆明了长城以北,即为“异域”。可是明清易代,17世纪中叶以后的大清王朝,却大大拓展了中华帝国的疆域,建立了统治“五族(满、蒙、回、藏、汉)”的庞大帝国。如果看清朝疆域图,正如《清史稿·地理志》里面所说:“东极三姓所属之库页岛,西极新疆疏勒至于葱岭,北极外兴安岭,南极广东琼州之崖山”。但是,这个庞大帝国内部却差异性很大,不仅有理藩院所管辖的蒙、回、藏等,有盛京将军所控制的龙兴之地东北,就连六部所管理的十八省,各种制度也不那么统一,比如这里要讨论的贵州苗疆。

虽然贵州在元明两代已经正式纳入帝国内部,但在当时人感觉上,这一苗疆还是“生”的,还没有“熟”。这是什么意思呢?就是说,这些地方虽然不是帝国之“外”,但也不能完全算入帝国之“内”,还只是“之间”。用传统的说法,它还是在“羁縻”状态,实行的是“域内”与“化外”的双重制度。虽然元代已经在贵州设了宣慰司和宣抚司,一方面让土官土司自己管理,一方面朝廷逐渐派官员进去控制。明代前期又沿袭元代的统治方式,但这一区域的管理仍处于双重体制之间,但是,明朝初期以来,大趋势是它逐渐从“外”而“内”。明太祖朱元璋曾希望通过教化的方式,“选其(土司土官)子孙弟侄之俊秀者以教之,使之知君臣父子之义,而无悖礼争斗之事,亦安边之道也”。但仅仅是软的一手是不行的,永乐十一年(1413),永乐皇帝以解决土司土官的纷争为由,废除黔东的思州和思南两个宣慰司,在贵州建布政司辖八府四州,又设立都指挥司领十八卫。按照永乐皇帝的说法,“天下守土之臣,皆朝廷命吏,人民皆朝廷赤子”。按照他的意思,帝国之内所有的管理者都不能擅自任职而必须由朝廷任命,所有的百姓都不能在化外而应当是编户齐民。正如《明史·土司传》里面说的,“分别司、郡、州、县,额以赋役,听我驱调”。

这一我称之为“纳四裔入中华”的趋势,在明代一直延续和加强。到了嘉靖九年(1530),朝廷更规定,这些区域的政府官员,分为文、武两道,政府委派的府、州、县官员归布政司管,土官所担任的宣慰、招讨等归都指挥司管,“于是文武相维,比于中土矣”。更重要的一个事件发生在万历二十八年(1600),那一年,明朝军队用了104天,兵分八路讨伐播州土司杨应龙,“共斩获二万余……播州自唐入杨氏,传二十九世,八百余年,至应龙而亡”。从此,中央王朝的权力进一步深刻地嵌入这个过去在内外之间的“西南夷”地区。

明清易代之后,朝廷上虽然从汉人换成满人,但雍正年间鄂尔泰提议的“改土归流”,也还是沿袭了明朝的一贯思路,即“化生为熟”,大力推进帝国直接控制下的郡县制度、民众的编户齐民化,以及通过教育和科举推行汉化。应当说,“改土归流”和“化生为熟”是明清两代推动帝国内部同质化的大趋势,它也刺激了官僚和士大夫有关边疆的知识兴趣。如果说,唐宋以来对于苗疆的知识还相当稀少,对于苗疆的地理知识还几乎是空白,那么,明清两代有关贵州和苗疆的知识就越来越多,很多汉族知识人都曾深入苗疆。其中,王阳明在贵州龙场的故事当然是最有名的,同时,关于贵州和苗疆实际知识,也有了不少著作在明清两代被陆续撰写出来。

不过,尽管明朝永乐十二年(1414)已经设置贵州承宣布政使司,“贵州为内地自是始”。可是事实上一直到大清王朝建立之后的八十余年,苗疆在帝国的“内部”仍然仿佛“空白”。雍正四年(1726),鄂尔泰在《改土归流疏》中这样描述,“苗疆四围几三千余里,千三百余寨,古州(今贵州榕江)距其中,群寨环其外,左右清江可北达楚,右有都江可南通粵,蟠踞梗隔,遂成化外”。什么是“化外”?“化外”就是在国家与文明之外。这里举两个最典型的例子,一是康熙年间的《皇舆全图》里面,帝国大多数地方都标明府、州、县名,但苗疆(几乎包括现在黔东南的十几个县市)是一片空白;二是在万历四十五年(1617)吴国仕编的《楚边图说》中,特意绘出从如今的湖南凤凰、芷江、贵州玉屏、清溪、镇远、施秉等地区的卫所、营哨、边墙,而嘉庆年间严如煜编《苗防备览》中的《苗疆全图》中,面对苗疆也有一道“边墙”,仿佛古长城面对匈奴一样,说明那块“苗疆”还是“外”而不是“内”。其中,贵州东部即今黔东南自治州尤其是帝国内部的心腹大患,所以,魏源《圣武记》里面说:

镇远清水江者,沅水上游也,下通湖广,上达黔粵,而生苗据其上游,曰九股河,曰大小丹江,沿岸数百里,皆其巣窟。

特别值得一提的是,他们已经注意到这并不只是族群问题,所谓生苗中最强悍的九股苗里,居然还有汉人(如曾文登)给他们出谋划策。所以,苗疆成了大清帝国内部,尤其是六部所管辖的帝国内地实现版图完整和制度同一的障碍。于是,从雍正四年(1726)开始,朝廷就双管齐下,一方面派出大量军队,对这一苗疆进行残酷扫荡;一方面劝诱熟苗,用优惠政策让他们接受“改土归流”,成为编户齐民。

这一场叫作“改土归流”的战争,比我们想象的要残酷。尽管明清两朝君臣上下都主张两手兼备,但实际上,软性的招抚和教育的背后,都是有军事威慑的力量支撑的。我们不妨看一看《清史稿》《东华录》《圣武记》等文献中,对雍正年间苗疆“改土归流”过程的简要记录,从雍正四年(1726)到雍正十三年(1735),历时近十年的改土归流,逐渐把过去帝国空白处的苗疆,变成郡县制度,把过去剽悍生猛的苗人,变成编户齐民。

这当然是大清帝国殖民事业的大成功,不过对于苗疆来说无疑也是一个充满战火和鲜血的过程。

二,图绘蛮夷:各种苗族图册的诞生

作为一个帝国,在政治史上大概有三种图像,作为象征格外重要。第一种是帝国表示自己控制疆域的“舆地图”,第二种是帝国想象自己笼罩天下的“职贡图”,第三种则是帝国清点管辖之内的异族臣民的“蛮夷图”。

虽然至少从中古时代的梁元帝开始,《职贡图》之类的图像已经成为政治史和绘画史上的传统,但真正成为构造王朝神圣性的政治策略,由官方大规模组织绘制,大概是在清代才最终成熟。前面说到,从大明到大清,中国疆域发生了很大改变,“异邦”变成了“新疆”,“外夷”成为“臣民”。清朝版图的扩大,使得帝国内部的文化差异变得相当明显,于是,各种各样描绘异族的“职贡图”纷纷出现(如谢遂、丁观鹏、姚文瀚、程梁、金廷标的作品)。特别是乾隆十三年(1748),在平定大小金川的动乱后,乾隆皇帝就想由官方统一绘制各地的民族风俗图像。乾隆十六年(1751)皇帝下旨,由军机处统管此事,并把现有的样本发到“近边各督抚”,让他们按照标准样式,绘制各地的图册。乾隆二十二年(1757),太监胡世杰缴上一套《职方会览》,乾隆便下令让丁观鹏等人依照这种图册,去画四卷图像。此后的若干年中,他们又根据军机处提供的资料,以及陆续看到的实际来朝使团情况,加上了哈萨克、伊犁等。到乾隆四十年(1775),这四卷图册不仅画完呈交御览,而且还由其他画家另外临摹了好几份,并且在乾隆四十二年(1777),特别绘制了《皇清职贡图》,收入《四库全书》之中。此后,一直到嘉庆十年(1805),朝廷还命令绘制者补充若干图像,由庄豫德等人重新绘制。

在嘉庆年间最后定型的《皇清职贡图》第八卷中,绘有四十二种贵州苗蛮人物图像,显示出当时对于苗蛮的分类已经相当细致。其中,有以服色为区别的花苗、红苗、黑苗、白苗、青苗,有以方位为区别的东苗、西苗,也有以姓氏为标志的宋家、仲家、龙家、蔡家,也有风俗各异的生苗如紫姜苗、九股苗,还有现在已经划在苗族之外的倮玀和仡佬。

这种被后人称为民族志(Ethnography)的图像,刺激了官僚和士人群体对苗疆的兴趣,各种苗蛮图册就是在这个帝国开拓和内部整合的历史背景下出现的。目前发现的各种苗蛮图册,林林总总近百种,收藏在国内国外的各个机构中。据德国学者耶格尔(F. Jaeger)和美国学者何罗娜(Laura Hostetler)的统计,目前各种苗图在海外大约有八九十种,其中英国十九种、意大利十六种、美国十四种、日本十二种(并不包括本书收录的几种)、德国七种、法国六种、俄罗斯十种、捷克二种。它们的图像数量不一,文字内容也有不同,对苗人分类也有出入,各种图册的传承系统,至今仍然没有特别清晰的研究,究竟哪一种才是最早的祖本?现在不是很清楚。一般来说,最受重视的苗族图册大概要算清代嘉庆年间陈浩所编的《八十二种苗图并说》,但事实上,有关苗图可能出现得很早。如本书收录的日本京都大学总合图书馆题为“陈枚恭画”的《进贡苗蛮图》两函,这是京都大学昭和二十一年也就是1946年入藏的,其中第一函45幅,第二函19幅,另有散落的4幅,一共68幅。如果“陈枚”这个题识不是作假的话,那么,这份苗蛮图册要远远早于嘉庆的陈浩之图,甚至也可能略早于乾隆年间《皇清职贡图》,因为据文献记载,陈枚是江苏娄县人,字载东,号窝枝头陀,善于绘画人物山水花鸟,是雍正年间在内务府任郎中的;又如巴黎汉学研究所藏《苗蛮图册页》,卷首有乾隆五十一年(1786)舫亭序(乾隆岁次丙午秋九月中浣舫亭识),如果此序文可信的话,这一《苗蛮图册页》也比陈浩的《八十二种苗图并说》要早几十年。

需要提醒的问题是,谁是这些异族的绘制者和观察者?应当看到,现在可以视为民族志的这类苗人图像,其实都是通过官方或知识人的眼睛来观看的,在绘画及叙述中,不免都有他们的观念和偏见。清代中叶之后,陆续出现了很多有关边地异族的图像,这些图册除了《皇清职贡图》无所不包、内外兼有之外,似乎特别集中在西南和东南,即对所谓“新开疆土”中的苗人、滇人、番人的图绘,即各种《黔苗图》、《滇苗图》、《琼黎图》和《台番图》。其中最具代表性,也是现在被研究得最多的是以下三种:(1)满族官员六十七(生卒年不详,约在乾隆九年即1744年于台湾任监察御史)大约于乾隆初年主持绘制的、记录台湾土著的《番社采风图》;(2)嘉庆年间陈浩(嘉庆初年任八寨理苗同知)记录贵州苗彝各族的《八十二种苗图并说》;(3)伯麟(1747-1824)于嘉庆二十三年(1818)编撰的、关于云南的《滇省夷人图说》。

有关贵州苗族的这些图像,当然是我们了解当时苗疆族群文化风俗的重要文献。不过必须指出的是,我们很难仅仅依据它来确定贵州苗疆的族群、文化、风俗。其中一个原因,是那个时代的政府官员对于“异族”虽然观察仔细,但受到传统华夷观的影响,形成某种制作图像的“格套”,也因为管理者为了确认“种类”的动机驱使,记录和分类不免粗细不均;而这一类图像内容的选择和表达,则往往受到汉族文人(或满族官员)的优越感和猎奇心影响,不免呈现得并不公平。可是,由于帝国过去对苗疆统治较为薄弱,明清两代的士人对于边缘异族知识也只是好奇和耳闻,那里的族群、历史和风俗,究竟如何,在这些图像之前的明清两代,虽然也有所记录,却不那么仔细。最早有关贵州苗夷的明代文献田汝成撰《炎徼纪闻》卷四说:

(苗人)其种甚伙,散处山间。聚而成村者曰寨,其人有名无姓,有族属无君长。近省界者为熟苗,输租服役,稍同良家,十年,则官司籍其户口息耗,登于天府。不与是籍者,谓之生苗。生苗多而熟苗寡。

这里只是根据是否朝廷的编户齐民,对苗疆做了“生苗”与“熟苗”的分别。但是,随着对贵州苗疆的知识增长,从明到清,对被称为“苗”的族群就渐渐越分越细,直到我们讨论的清代中期这些苗蛮图,尤其是陈浩《八十二种苗图》,似乎形塑了对苗疆族群的认识。

但是,这里仍有三个问题必须注意:

第一,被统称为“苗”的贵州非汉人群,究竟可以细分为多少不同的族群?

较早如《大明一统志》卷八十八“贵州布政司”条下,曾经引用“旧志”说,那里的族群“种类非一”,也记载了有罗罗、宋家、蔡家、龙家、仡佬等,但是显然对于较为接近汉族的三大家(宋、蔡、龙)较为了解,而对其他各种苗人却不甚了了。到了康熙年间的陈鼎《滇黔纪游》,则记载贵州有“花苗、东苗、西苗、牯羊苗、贵苗、白苗、谷蔺苗、紫姜苗、平伐苗、九股黑苗、天苗、红苗、生苗、罗汉苗、阳洞苗、黑罗罗、白罗罗、八番苗、打牙仡佬、剪头仡佬、木佬、狆家苗、土人苗……共三十余种,风俗各异”;同为康熙年间的田雯《黔书》,在“苗蛮种类部落”一则中,则提到“卢鹿”(“水西之罗鬼”,即倮倮)、“狆家”(“五代时楚王马殷自邕管迁来”,即仲家苗)和“生苗”(包括谷蔺、九股、紫姜、黑苗、红苗、罗汉苗)这三种之外,还包括东苗、西苗、花苗、白苗、短裙苗、白倮、仡佬、木老、龙家,以及蛮人、僰人等不同部族;到乾隆年间的《皇清职贡图》中则增加到四十二种,在贵阳花苗、铜仁红苗、黎平古州黑苗、贵定龙里白苗、修文镇宁青苗,以及贵筑龙里东苗、平越清平西苗之外,更加细分出了不少,像龙家就分出普定永宁的马镫龙家和广顺大定的龙家;而到了现代学者普遍关注的嘉庆年间陈浩《八十二种苗图并说》,则分得更细致,由于这一苗图影响极为广泛,因此奠定了后来所谓“八十二种”的苗疆族群分布的基本格局。但是,所谓苗疆的“苗夷”,从族群上说,真的可以分八十二种吗?这种细密的族属分类依据是什么呢?

第二,反过来,这些数量众多、差异很大的人们,可以在一个“苗”字下,都归为一个族群吗?

无论从语言、习俗、服饰上,还是历史叙事和自我认同上,各种《苗蛮图》中所谓的“苗”,显然都不是一个自我界定很清晰的族群。除了现在被“民族识别”已经分别开的,如彝族(黑罗罗、白罗罗)、布依族(仲家)、水族(水家苗)、侗族(洞苗)之外,恐怕还有很多被称为“苗”的人,如果根据历史文献的记载,或许本来应当归为其他族群,甚至原本是华夏或汉族人。比如,仲家苗传说是五代时期随着楚王马殷从广西迁来的,宋家苗“本中国之裔”,据说是春秋时代宋国后裔,蔡家苗传说也是来自内地,春秋时代“为楚子所俘”的蔡国后裔。被称为“洞苗”的那一部分,在今天柱、锦屏两地,据说“苗通汉语居平坦,善种棉花力垦田”;而被归入“苗蛮”的瑶人,虽然也祭祀盘瓠,但原本并不在贵州,是雍正年间才从广西迁来,而且他们自有文字,“所藏之书,名为旁砖,圆印篆文,义不可解,且自珍而秘之”。特别是在宋元明清近千年的历史上,有很多汉人进入贵州,明代卫所军人连同家属甚至超过万人,更有辗转谋生的外地移民以“商屯”、“民屯”进入贵州,也有经营图利的汉族商人和工匠,尤其是开采朱砂的官商,甚至也有混入苗民之中,以出谋划策谋生的读书人。最近看詹姆斯·斯科特(James C. Scott)的《逃避统治的艺术》(The Art of not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia),其中就讨论到,很多云南、贵州的族群,其实可能就是逃避中原王朝、来自各地的“移民”。

第三,这些非常复杂的被称为“苗”的族群,可以追溯出共同的历史渊源吗?换句话说,就是他们能有共同的历史认同吗?

鸟居龙藏在其开创性的《苗族调查报告》中指出,中国古代文献中有关南部蛮族的记载,很难区分他们分别是苗,还是瑶、侗、僮、僚。在现在的各种民族史著作中,除了传说中的祖先“蚩尤”和笼统含糊的名称“西南夷”之外,很难有一个清晰条理的历史系谱。过去,很多学者习惯把历史文献中的各种异族名称,与现存的各种少数族群做精准对接。不妨举几个例子:比如,对西南苗彝,有人就把中古时期信仰盘瓠的武陵蛮、五溪蛮和苗族对接,但在传统文献记载中,中古时期这两种蛮族都在湖南西部,虽然靠近“苗疆”也就是苗人核心区域,但主要是在苗疆东边;又比如,也有人根据《新旧唐书合抄》的记载,把苗瑶追溯到“东谢蛮”和“西赵蛮”,认为前者分布在牂牁管辖的贵州东北部,而后者分布在今广西、湖南、广东三省交界处。甚至还根据费孝通的猜测,断定东谢蛮和西赵蛮的分化,就是“苗”和“瑶”的分化。但是问题是,这种猜测与后来苗族的中心地域并不吻合,也很难有清晰的历史系谱可供追寻;再比如,也有人把宋代的辰州蛮和苗族对接,但宋代的辰州蛮主要在“潭之梅山”(今湖南安化、新化),即今沅水、资水之间;尽管我们不能说武陵蛮、五溪蛮、辰州蛮就一定和现代苗族无关,但显然现代苗族绝不是它们的“一线单传”。显然,我们无法清晰地追溯这个庞大而复杂的族群之来源,除了“西南夷”之外,无论是后来的僚、洞、蛮、夷,还是其他名称,看来都不完全适合作为“苗”的前世族群,也无法让学者梳理出清晰的线性的苗族史系谱。

现在,民族学和人类学逐渐从“本质论”转向“建构论”,倾向于某些族群是通过历史上的认同逐渐形成的,这种说法当然有道理。只是我仍然倾向于“本质”与“建构”的结合。这就好像冬天滚雪球,总是要先有一个雪团,然后才能越滚越大一样。我以为很有可能这个自称“Hmong”也被人称“苗”的族群,原本就是从“西南夷”中某个群体开始,经过漫长的历史逐渐建构,又被后来的“民族识别”形塑出来的。但是,历史上最早最核心的那个雪团,究竟是什么,现在已经无法说清了。当年,鸟居龙藏曾经感慨地说,纯粹人种意义上的“纯苗”不过数种而已,“其他均非纯粹之苗也”。其实,我们不妨更进一步说,从一开始就无所谓什么“纯苗”,就像没有“纯汉”一样,这些族群在历史上早就杂糅了各种来源和成分。

显然,我们必须时时警觉,在民族史的学术研究中,这些出自满、汉官僚士大夫之眼的苗族图册,并不完全是准确和系统呈现贵州族群情况的资料,必须看到它的背后,还有“观察者”的主观想象和文化偏见。

三,化生成熟?从“西南夷”到“大西南”

毫无疑问,“苗蛮图”或“百苗图”并不是现代意义上的民族志,只是民族志的某种图像资料。如果不加分辨地把它当做土著或异族的资料,我以为,需要小心再小心。前面我说,因为图绘蛮夷的时候,那些图像经过了图绘者的眼睛。如果注意这些图像资料的作者,你会发现,他们都是满、汉官员或文人,无论是伯麟、陈浩还是《蕃社采风图》的作者六十七。有学者曾经提醒我们,《皇清职贡图》中虽然有各族及异国,唯独没有汉人、满人和蒙古人,这是为什么?就是因为在图绘异国和蛮夷这些帝国的“他者”时,在当时人看来,满、汉、蒙都是帝国的“我者”。

不过,从这些图像与文字资料中,我们可以看到的是,中央帝国努力把“异域”变成“新疆”,逐渐使苗疆“文明化”的意图。这就是所谓化“生”成“熟”,正如前引詹姆斯·斯科特所说,“文明化的序列,即民、熟番、生番的序列,也同时是国家统合从强到弱的序列”。由“生”变“熟”,如前所说,就是使“向无君长”的苗彝成为编户齐民,把“他者”改造成“我者”,把异类文化纳入主流文明。我们可以从中观看,在各种《苗蛮图》或《百苗图》之类的图像中,作为观察者和绘制者的满、汉知识人和政府官员是如何理解他们眼中的“苗彝”的。

“黔地夷风本是蛮”。在他们的眼中,蛮夷就是意味着野蛮。正如康熙年间陈鼎《滇黔记游》中所说,“(九股苗)以十一月为岁首”、“元旦杀牛、焚布以祀天,自古不服中国”,并且烧杀抢掠,骚扰四境。爱必达《黔南识略》中也说,苗疆的“苗、仲、仡、猓、瑶、僙之族,蜂屯蚁聚,大抵多疑尚鬼,嗜战斗,重报复,轻矫剽悍,易动而难静,于西南诸蛮夷为患尤剧”。不过,随着朝廷逐渐从间接羁縻转向直接统治,这些被视为不文明的蛮夷,在朝廷和军队的武力管控与官僚和士绅的文明教化的双重影响下,似乎显示出从野蛮到文明的变化,熟苗和生苗之间,只是有着“先进于礼乐”和“后进于礼乐”的差异。那么,在《苗蛮图》的绘制者心目中,文野之分在哪里呢?其实,就在欧美学者往往不愿意使用,而我们常常不加分别地使用的概念“汉化”上。

在各种各样的《苗蛮图》中,我们可以看到,文野之分或者说“汉化”和“夷化”之分,大致上可以包括以下几类:

(1)《苗蛮图》描绘近乎文明的苗人,往往说他们采用农耕方式,男耕女织,而且遵纪守法,而描绘近乎野蛮的苗人,往往会描绘他们依靠狩猎,手持兵器,饮血茹毛,而且违法乱纪。像黑脚苗“头戴白翎,出入成群,手持兵器,以抢劫为能”;生苗“多野性,所食咸生物,即鸟鱼之肉,亦以微热带血为鲜美”,仡佬“猎兽即咋食如狼”,而且“男子出入佩刀弩,有仇必报”,而清江的黑生苗则有如强盗,“性情凶恶,访知富户所居,则勾连恶党,执火把持长镖利刃以劫之”。

(2)《苗蛮图》描绘近乎文明的苗人,往往说他们的日常生活清洁整齐,按照礼法,畏惧官府,而描绘近乎野蛮的,往往会描绘他们的日常生活中桀骜不驯、混乱肮脏、多重巫觋。比如,猪屎仡佬、剪头仡佬,在他们笔下,就是“身面经年不洗,其臭秽不堪,与犬豚共处”,而且“”,而平越的锅圈仡佬“病不服药,用面作虎首,延鬼师祷之”;而紫姜苗则“轻生好斗,如遇仇人辄生啖其肉”。

(3)《苗蛮图》描绘近乎文明的苗人,往往说他们家族关系有序、婚丧嫁娶按照礼仪制度,比如婚姻有媒妁之言等等;而描绘近乎野蛮的,往往会描绘他们男女关系混乱,对尊亲不敬。例如,平越夭苗女子造楼野处,吹笙诱人苟合;青仲家男女之间“所私者曰马郎,夜则与之饮,父母知而不禁,唯避其兄弟,婚姻苟合”;大定的白倮罗人,凡死就用牛马草裹而焚烧,而威宁郎慈苗在父母死后,更是把死者的头硬扭到反向,“谓□好看后人”。

(4)《苗蛮图》描绘近乎文明的苗人,往往说他们通汉语,读书入泮,而描绘近乎野蛮的,往往会描绘他们不识文字,没有教养。比如白倮罗不仅茹毛饮血,而且“地属鬼方人信鬼,蛮文蚓结漫无稽”;青狆家则“不知正朔文字,以木刻为信”。

在形容这种从野蛮向文明转变的图像和文字中,常常看到雍正年间“改土归流”的关键性影响。像“黑苗”原来性悍好斗,但“自雍正十三年剿抚后,凶性已敛”,而清江的黑生苗,“自雍正十三年收服后,今咸向化矣”。很有趣的是,无论是满、蒙、汉官员,他们心目中“人皆向化”的这种“化”,都是以传统汉族的儒家礼乐文明为标准的。同时,这些过去在主流文化边缘的区域,在被“殖民”和被“征服”的过程中,一些土著族群的精英也在逐渐顺应帝国的政治权力,他们一方面在与中央王朝的合作中,寻求政治权力和经济利益,一方面在新的文明中重新审视和定义自己的身份和文化。我们从文献中看到,这些土著族群的精英,除了争取朝廷任命、学说汉语、改用汉姓、常穿汉服之外,他们往往借用以下几种方式,融入帝国的主流文明,包括(1)参与科举,进入王朝的官僚系统;(2)重写族群历史,建立新的谱系;(3)疏通官府,争取新的封敕任命,赢得合法性权力。

这说明了什么呢?我在《历史中国的内与外》一书中,曾经对这种被称为“汉化”/“殖民”的过程有一些讨论,这里不妨进一步申论。我以为在贵州苗疆的“改土归流”的历史过程中,有三个面向都必须给予同等注意:

第一方面是武力征服。这种类似“殖民”的历史过程中,既有血也有火,伴随着残酷的杀戮,才把西南各民族逐渐纳入帝国版图,当作政府直接管辖下的编户齐民。前面我们曾提及雍正年间鄂尔泰对贵州“改土归流”时的若干战争,其实,在此后的一个多世纪中,这种残酷的征服一直没有停止过,例如,乾隆六十年至嘉庆二年(1795-1797),就有朝廷对腊尔山为中心,吴八月、石柳邓的苗民反抗进行镇压的战争;咸丰五年至同治十一年(1855-1872),也有清朝军队对以贵州六厅为中心,张秀眉等领导的苗民反抗进行长达十几年的战争。在这些大大小小的战争中,清帝国军队的手段相当残酷,如乾隆六十年(1795)福康安率军攻陷腊尔山苗寨时,曾把苗人首领石三保家的祖坟“刨挖七处,悉令挫骨扬灰”;而咸丰同治年间清军平定张秀眉反抗后,贵州当地“上下游废田不下数百万亩,流亡可复者仅十之二三”,“降苗所存户口,较前不过十之三”。当时是“村市瓦砾,田陇荒芜,思(州)、铜(仁)一带,榛莽成林,民以沟壑余生”。尽管最终大清帝国完成了州县制度和编户齐民的大业,但这惨痛的历史,不能不说是所谓“汉化”或“文明化”的代价。

第二方面是文化教育。在清朝官僚与士人的心目中,生苗与熟苗的差别有三:一是与汉族关系之远近,“生苗概不与汉族接近,唯熟苗则尚有交通”;二是接受官府制度与否,“黔中向以剃发者为熟苗,蓄发者为生苗,熟苗能通汉语,安分守法,生苗则梗顽难化,与汉为仇”;三是生活方式是否文明,即是饮血茹毛、劫掠为生,还是男耕女织,力田务农。因此,在大清帝国推动的“化生为熟”过程中,官僚与士人实际上是以汉族文明作为标准的,所以常常说,要“变苗为汉”。因此,他们一直强调推广男耕女织、识字守法、婚丧礼仪等汉族传统文化和习惯,通过教育使得苗族接受汉族儒家礼乐习俗,以此改造和驯服那些异族。从雍正年间鄂尔泰、张广泗建议设立义学“化导苗民子弟”起,逐渐增加州县应试定员,把这种通过进学、科举改造苗人文化的举措制度化,他们相信这种措施不仅影响熟苗,而且“因之化外生苗率皆闻风向化”。在同治年间,曾纪凤、罗应旒等有关治理贵州苗疆的各种建议中,也一再说到“变苗为汉”或“化苗为汉”,他们强调这是帝国治理苗疆的重要策略。而所谓“变苗为汉”的主要途径,就是用汉族文化改变苗族习惯。曾纪凤所谓治理方略“七条”中就说到,自从雍正年间新设立六厅,虽然没有学官,但是八寨、丹江、都江、台拱、古州等等都设立了义学,“即奉谕旨,选择塾师,训导苗人,并准酌取入学,涵濡至今,骎骎乎椎髻衣冠矣”。所以,在新的形势下,应当把六厅改为帝国正式的州县,并设立正式的学官。他认为,这样“养之教之,渐之摩之,当不难化狉榛为文物也”;最典型的一个例子,是著名士大夫陈宝箴对王文韶的建议,他认为“欲永绝苗患,必先化苗为汉”,而具体策略就是“除令薙发缴械外,欲令其习礼教,知正朔,先自读书,能汉语始”,要招募通汉语和苗语的人为教习,“使苗人子弟入学读书,习汉语”,同时“复严禁苗俗,如男女跳月,兄弟转婚,及椎髻拖裙,黑衣带刀,祀牛角不奉祖宗之类”。

第三方面是主动适应。当地苗族精英们,他们为了利益和权力,想方设法进入王朝的政治秩序,也为了生存,不断修正自身的身份和文化,我们应当注意到这种边缘族群进入主流的主动和寻求承认的努力。

毫无疑问,帝国对于边缘的统治相当残酷,就连皇帝也不能不承认,“以前汉人视苗人如奴隶,多方凌虐,以至激成变端”,但是,毕竟帝国时代的所有权力和利益都来自皇帝,很多苗族上层人士甚至一般民众,在帝国统治之下,只能通过靠拢官府,攀附皇权,甚至混同汉族或跻身主流来获得权力和利益。在这一方面,大约有三种途径最为常见,首先,是通过读书习得汉族文化,借助科举成为官僚阶层,这是清帝国本来就十分鼓励的途径。因此,雍正十二年(1734)苗疆黎平土司龙绍俭,就曾经请求参加科举考试,因为“汉官之前途远大,而土职之上进无阶”;其次,是顺应时势,改变习俗和服装。罗应旒曾举湖南镇、筸三厅和四川黔、彭、酉、秀四州为例,说那里“苗人言语服制与汉人同,杂处相安久矣”,甚至当有人被说成是“苗人”的时候,还要“争辩为耻”。在权衡利弊之后,部分生苗也往往会像熟苗一样,逐渐在语言、服饰、生活上向汉人靠拢;再次,是重新书写自己的族群系谱,攀龙附凤地把历史追溯到汉族地区名门望族。谭其骧先生《播州杨保考》曾经讲过一个贵州的例子,即明初宋濂《杨氏家传》曾记载播州杨氏(赤水河流域少数族群)出自太原,后在会稽为望族,并和杨家将后代杨充广在广西通谱,也算是太原杨家将一族,他指出,这是汉化之后的“依附虚构之辞”。其实这种情况非常多,有人怀疑所谓战国宋、蔡之后裔的宋家苗、蔡家苗,就是后来攀龙附凤构造的族源,而且越到贵州日益纳入帝国,这种自称祖上来自汉族地区的例子就越多。有学者以大方谢氏重修《世系考》自称苗人谢氏是明初随同明代建文帝出逃者,故祖先来自南京为例,指出“杜撰祖先是汉人,清代嘉、道时极为盛行,有权势有财势者重修族谱,都附会汉族为祖先”。

以上这三方面综合起来,加上建驿路、设州县、建保甲等帝国制度在苗疆的逐步落实,这才是所谓“汉化”的全貌。也正是因为部分苗彝在明清两代日渐“汉化”,加上他们历来“无君长,不相统属”的社会状况以及这一区域的非汉族群并未形成共同的历史系谱,所以,他们并不像满蒙回藏那样,成为中国内部“异质性”很强的族群。也正是由于这一原因,在晚清民初重建“中国”的时候,他们就往往被忽视而不列于“五族”之内,处于尴尬的位置。一直要到二战中,大后方西南地位日渐重要,这里的民族问题才逐渐凸显,成为学界关注的焦点。而最终成为一个现代法律意义上的民族,恐怕还要经过1949年以后所谓“民族识别”,才整合与形塑出这个拥有上千万人的统一“苗族”。

这里重新讨论一下所谓“汉化”。如果我们能够回到那个时代,我们可以知道,在没有另外一种强势文明冲击的情况下,来自汉族的儒家礼乐文明,曾被当做“放之四海而皆准”的文明规则和普世价值。在传统帝国时代即使是满族统治的清代,满、蒙、汉知识人和官僚仍然会不自觉地认为,唯有儒家礼乐文明才文质彬彬,有了“文明”才能建立“秩序”。因而,迫使异族“文明化”即“汉化”,不仅是帝国官僚也是士绅以及读书人的责任,而且还可能有当地族群精英们融入主流的自我改变。当然,从世界历史变迁大势,也就是后见之明来看,这只是一种对自身传统的想象,传统中国的知识人和官僚们,把原本是地方性的儒家礼乐文化,当成了放之四海而皆准的普世文明,把“汉化”看做“文明化”。所以,19世纪之后,西潮东来,在坚船利炮之下,另一种来自西方的地方性文化显示出优越性,并成为强势的普世文明,于是,儒家礼乐文化就从“普世的”转为“地方的”,“汉化”则成为历史叙事中,既尴尬而又政治不正确的概念。

四,从民族史研究的学术史背景看苗族图像资料的意义

可能很多学者都注意到,近几十年里,中国华南和西南边缘区域的族群、文化、历史成为西方学界关注的研究领域,仅仅英文世界就出版了不少著作,略举几例如:

郝瑞(Stevan Harrell)《成为民族之路:中国西南地区》(Way of Being Ethnic in Southwest China,Seattle: University of Washington Press,2001)。

白荷婷(Katherrine Palmer Kaup)《创造壮族:中国的族群政治》(Creating the Zhuang:Ethnic politics in China, London: Lynne Rienner Publisher,2000)

何罗娜(Laura Hostetler):《清代殖民事业:前近代中国的人种志与图像学》(Qing Colonial Enterprise: Ethnography and Cartography in Early Modern China,Chicago:University Of Chicago Press,2001)

王富文(Nicholas Tapp)和丹·库恩(Don Cohn)合编《中国西南的部族:中国人对国内“他者”的观点》(The Tribal Peoples of Southwest China: Chinese Views of the Other Within,Bangkok:White Lotus Press, 2003)

乔荷曼(John E.Herman):《云雾之间:中国在贵州的殖民》(Amid the Clouds and Mist:China’s Colonization of Guizhou,1200-1700;Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center,2007)

杨斌(Bin Yang)《季风之北,彩云之南:云南的形成(公元前2世纪至公元20世纪)》(Between Wind sand Clouds: The Making of Yunnan, Second Century BCE to Twentieth Century CE,New York: Columbia University Press,2008)

毫无疑问,这些著作表现了欧美学界近年来受到新的历史观念、理论和方法的影响,对于“殖民”、“帝国”,以及“边缘”、“流动”等历史的关注,因此,边缘族群的历史研究成为热点。从学术史上看,我把它看做是近年来西方学者对传统中国民族史研究的反思和审视。

正是在这样的学术史背景中,苗族图像资料,引起了很多学者的关注。也正是这一学术史趋势的刺激下,复旦大学、京都大学和香港城市大学开始合作,对收藏在京都大学的这五种苗图进行了整理和研究。日本京都大学地理学研究室对于这些收藏已久的图像资料,早就有整理和发表的意愿,而复旦大学文史研究院对这些涉及民族史的资料也同样抱有极大兴趣。复旦大学文史研究院在成立之初,就曾经提出过整理“域外所藏有关中国的图像”的设想。近几年,在连续七届合作举办东亚人文研究博士生研讨会的过程中,大家不约而同关注到了这些资料的意义,因此在前年(2017),双方商定共同整理这些多年来收藏在日本京都大学,从来没有公之于众的苗族图像资料,并且在中国著名的出版社商务印书馆出版。

于是,便有了现在呈现在各位读者前面的这部图册。

* 本文曾以《化生为熟?从苗蛮图说到中国民族史研究》为题,发表在《古今论衡》(台北:“中央研究院”历史语言研究所,2019年)第33期。这里做了较大的删节与改动,作为本书的“导读” (注释已省略)