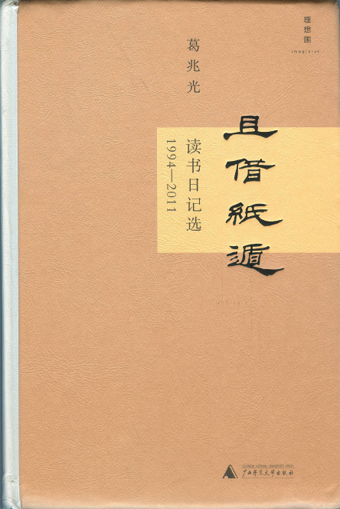

2014年8月,葛兆光教授著《且借纸遁——读书日记选 1994-2011》由广西师范大学出版社出版。

小引

近来读书的风气渐变,不是太实用,就是太草率。实用者好像带了既定目标匆匆到超市购物,从货架上拣了自己需要的那几样东西,便匆匆直奔收银台,银货两讫便扬长而去。草率者则仿佛在网络上撒网打鱼,凭了几个“关键词”就漫天钩去,不管三七二十一,串起来就算,全不顾前后左右语境。在这个重量胜于质量,速成优于沉潜,急躁多于从容的时代,不要说“静夜远钟,伴他青灯古卷”,就连“凭几听雨,任我神游书卷”,都早已成了遥远的往事。

不是批评别人,也是自我检讨。这三十年间,自己也曾在“急用先学,立竿见影”的风气下做所谓学术,读书时也不免有实用和草率的毛病。不过,好在当年毕竟读的是古典文献,专业需要逼得自己不得不慢慢地在故纸堆中逡巡,后来做思想史,思想加历史,也让自己不得不定心思索,在东洋西洋资料杂书里爬梳。毕竟进入学界已三十年,也算是认真读了若干本书,至今仍不习惯在网上快速钩辑,还是要用笔(或电脑)记录读书心得。多年积攒下来,有手钞的卡片,有成本的笔记,也有电脑录的电子文本。特别是,近二十年来读书,总是要写一些文摘或札记,也偶尔作一些提要或心得,这些文摘、札记、提要和心得,又常常是混杂在日记里面的,这使我的日记既不像有意留作证据的历史,也不像完全私密性的档案,倒像是一个资料簿子,甚至于很多时候我写论文,还得回头去翻检日记,从中寻找资料、线索和思路。

流年不利,2008年四月起,因视网膜脱落的缘故接连几次手术,手术后的很长一段时间里,出了问题的左眼不便多看电脑,勉强用右眼读书,所以,常常自嘲是“一目了然”或“只眼独具”。这使我不得不回头,再次以纸笔写札记作摘录。当我重新用纸笔写读书笔记的时候,才再次感受到旧时的读书滋味。我想,滋味与速度常常恰成反比,就仿佛品味大餐与果腹快餐:只有简帛而没有印刷术时代,人们只好钞书,这时读的书不仅记忆深刻,常常能读透纸背的意思,背书成了常见的方式,或许并不曾刻意,却往往能过目成诵;等到雕版印刷术发明,书来得容易些子,人们常常买书,书肆成为知识渊薮,藏书楼成了知识仓库,不再畏惧知识化为烟云,需要记忆的只是考试内容,遇事再查书成了常见的方式;等到了铅字时代,方便的图书馆和分科的学科制,让人们各扫门前雪,只需管一亩三分地,似乎连查书都各自划定了畛域,懒得越境也懒得旁骛。现在更好,有了互联网,有了wifi,纸笔便束之高阁,不要说背,连读都懒得读,遇事便乞灵电脑,考索则拜托网络。有一个学界朋友写了几卷本的大书,据说,文献多来自虚拟空间,成书时连网络痕迹都懒得抹去,一任它在那里作奸犯科。

收在这里的,是1994年到2011年间十几年来读各种杂书所作的笔记和摘钞。三十多年前,我在北京大学古典文献专业求学,曾被专业要求模拟《四库全书总目》,要对所读书作六百字的提要,当时觉得真是枯燥也很没意思。但现在回想,这一近乎刻板的训练,让我至今总是习惯于对书作“撮要”、“概述”和“摘录”。虽然如今年过花甲,但仍然要写这样一些半是摘录、半是提要的文字。毕竟人脑不如电脑,尤其老之将至,记忆不佳的时候更是常常借摘录强化记忆,借重读这些文字,提醒自己曾经有过这样一些曾经涉猎的知识、感想和线索。

需要略作说明的是,下面这些有关读书的笔记中,为学术研究而专门阅读史料的札记、摘抄和评论并不在其中,大多是专业之外的泛览和胡看。实际上,我最化时间、读得最多,也可以毫不谦虚地说是最认真的,恰恰是并不收在这里的那些古文献,包括中国、日本和朝鲜的文献。所以,应当说这里收录的读书“日记”,恰恰记下的多是并不用心读的“闲书”。

不过,这些闲书的阅读,也是一个以学院学术研究为职业的人的业余爱好。职业的学术研究,照某些人的说法,应当是“荒江野老”的寂寞事情,需要人至少像董仲舒那样“三年不窥园”,可是,像我这样活在红尘里的人却无法如此。《老子》四十七章曾说“不出户,知天下,不窥牖,见天道”,但那是太高明而超越的人,所以,世俗的我也会偶尔从象牙塔中,想着拿个板凳垫脚,找个窗户出气,往外望上一望。于是,浏览的杂书成了眺望的窗户,本该坐冷板凳的人,也像《封神榜》上说的“土遁”或“水遁”一样,也借了这些印刷的纸张,溜出去长长地透一口气。想到这里,便瞎取了一个书名,叫做“且借纸遁”。

以上这些闲话,就权当“小引”。

2013年6月28日于上海