葛兆光为哈佛燕京学社李若虹新著所写的书评。在文中,葛兆光呈现了哈佛中国学研究“东西水陆大码头”的地位,也展示了一批哈佛燕京学社学者的风采。更重要的是,从中可见“六十年代中期以降,美国新兴的中国学,取代了欧洲传统的汉学”这一学术风气的演变,值得玩味。

文 | 葛兆光

(《读书》2024年4期新刊)

蓝曼(Charles Rockwell Lanman,1850-1941)留在身后的日记,跨越了十九世纪下半叶和二十世纪上半叶。七十来册日记本,除了岁月的磨损和留痕,一本本依然齐整无缺。最早的一本记于一八六三年,距今足有一个半世纪。一八八〇年之前的本子大小、封面色彩不一,但是,之后用的全是当时康桥日记本公司出产的清一色黑封皮本子。

李若虹《从中亚古道到新大陆》书中的这段话,原本只是交代她使用的资料,却勾起了我当年在哈佛燕京图书馆借阅杨联陞日记的记忆。杨联陞的日记也是这样,基本上用的是同一款每年发行的日记本,那四十四本日记,记录了先生在哈佛大半生的喜怒哀乐,以及二十世纪下半叶北美中国学界一大批学者的学术踪迹。也许,这个曾是陈寅恪梵文教师的蓝曼的七十来册日记,也同样是哈佛东方研究的学术留痕?

我没看过蓝曼的日记,不能妄测它的内容与价值。不过,日记总是研究有关学者最有价值的资料。有几年,我在普林斯顿和余英时常常聊起各种学者日记的内容,除了胡适外,聊得最多的是杨联陞、吴宓、金毓黻和邓之诚那几种。余先生跟我说,学术界是有故事的地方,学术史也应该有故事,但故事并不是八卦,也不是花边,是让人读其书、知其人、懂其学的“药引子”。至今我还记得,他当时还用了《西游记》中“无根水”的比喻,说听了学者的故事,就更容易领会学者的心情和学问,就好像有了药引子就能逼出药力一样。当然,想了解过去的学者和学术,除了日记之外还有书信和档案。哈佛是个好地方,出身欧美的哈佛名学者多,从中国到哈佛的名学者也多,自然在那里留下很多资料,对学术史有兴趣的中国学者到哈佛,往往会去淘这些资料,像中国的陈寅恪、汤用彤、吴宓,也有跟中国有关的钢和泰、拉铁摩尔。二〇一四年,我在哈佛燕京图书馆就专门去翻过洪业

(煨莲,一八九三至一九八〇年)

先生留下的档案,这些资料,陈毓贤当年写《洪业传》的时候可能看过,不过我没问过陈毓贤女士,尽管二〇二三年四月在香港,我曾有机会多次和她聊天,现在想起来,居然忘记问她这件事儿,还真是有些懊悔。

哈佛燕京图书馆(来源:baidu.com)

从一九九三年李若虹从牛津到哈佛,她已经在哈佛待了三十年。三十年里,她不仅在哈佛读了博士学位,还在哈佛燕京学社任职好多年,就像她自己写到的,她不仅可以看到蓝曼和杨联陞留下来的日记,而且可以去哈佛档案馆、哈佛燕京图书馆、霍顿图书馆翻阅授予胡适荣誉博士的文件、柯立夫给叶理绥的长信、拉铁摩尔给华尔纳的函件和艾伦教授一九八〇年访问中国的笔记。就在“哈燕社”她自己的办公室里,居然也“整整齐齐地存放有一套洛克的档案资料”。这种得天独厚的条件,是外人无法企及的。

因此,她的这本书,就有让我们站在哈佛,通过学者的故事了解学术史的意义。

有人说,如果你站在哈佛广场,没准儿十分钟就会遇到好几个名声赫赫的大学者,他们可能在引领当今国际学界好些个热门话题。当然,如果深入哈佛几十个图书馆去追寻旧时的档案,也许你还会看到前后相继的诸多学者,以及他们所象征的国际学术风云变幻。王德威曾跟我开玩笑说,哈佛总是熙熙攘攘,车水马龙,真像是个“东西水陆大码头”。不过,若是想回头看二十世纪国际学界潮起潮落,人来人往,在哈佛确实太方便。

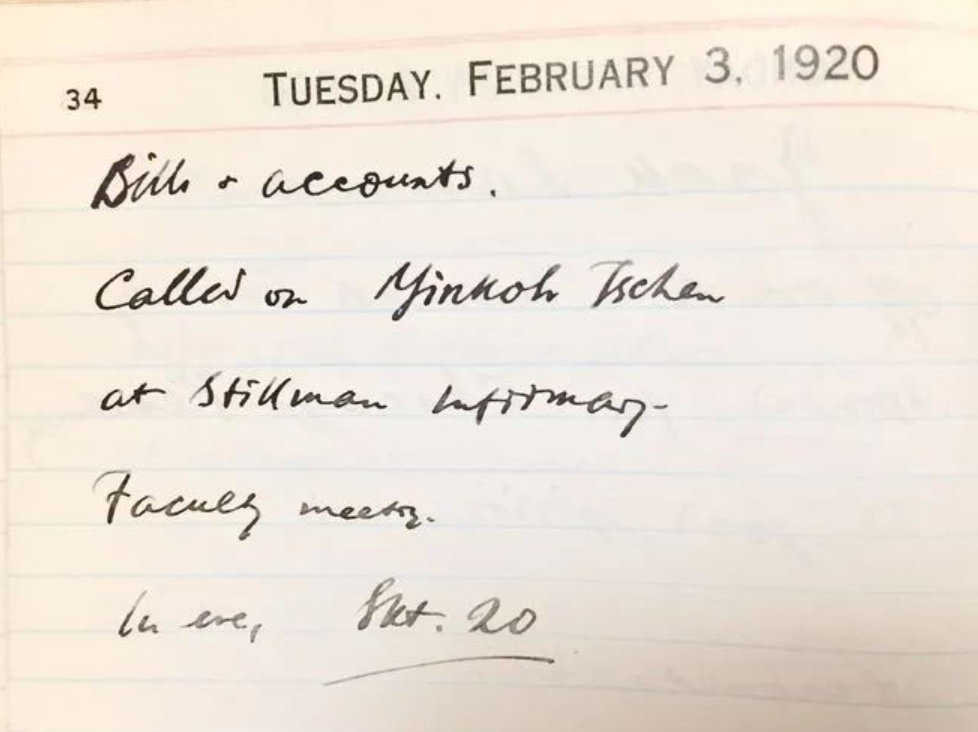

如果,你一九二〇年在哈佛广场,你也许会遇见夹着布包,彳亍独行去蓝曼家听课的陈寅恪,那时候他住在特罗布里奇

(Trowbridge)

街,让人吃惊的是那所老房子依然还在,二〇一四年我访问哈佛,就住在这个寓所五十米外,每天经过时,我都会看看左边一楼的窗户是否还亮着灯,想象他从那里一拐弯就到了哈佛广场。如果你一九四四年或一九四五年在哈佛广场,也许会遇到胡适,那一年,胡适应邀在哈佛大学远东系客座任教,这是作为哈佛荣誉博士的胡适,唯一一次在美国正式授课,就在那时候,胡适为授课写下中国思想史英文大纲,很羡慕那时听课的学生们,因为我们直到半个多世纪之后,才看到这份英文大纲的出版。那时候,在胡适身边总是围绕着一批来自中国的年轻学者,包括周一良和杨联陞。当然更多的时候,你会在哈佛广场看到费正清、柯立夫和魏鲁南,因为他们都在哈佛任教,费正清的住处离哈佛广场也就两分钟的距离。

蓝曼1920年2月3日日记,记探访陈寅恪(来源:文汇报)

你不得不承认,风水轮流转,时势比人强。正如李若虹所说:“二十世纪二十年代是新大陆‘兴旺的十年’

(

the

Roaring Decade)

。美国社会生活正经历着巨大的变化,新财源开始大量进入文化、教育、艺术和娱乐界,随之图书馆、艺术馆和博物馆的馆藏有了史无前例的拓展。以波士顿为例,十九世纪后半叶创建的哈佛大学阿诺德树种园、波士顿公共图书馆和美术馆等,都获得突飞猛进的发展,许多博物馆致力于艺术品和古董收藏,出现了一段‘博物馆时期’

(Museum Period)

。”这使得美国逐渐取代了欧洲,哈佛成了亚洲研究的重心。不过,换一个方向,你也不得不承认,哈佛校方、美国商人,当然加上“哈燕社”,真的很有眼光,很国际化,也对真有学问的学者敏感。有人说,当校长只有两件事:一件是募款,一件是找人;而商人也只有两件事情:一件是赚钱,一件是花钱。我看到李若虹书里记载了当年哈佛校长从洛厄尔到艾略特,审计师兼收藏家卡尔·凯勒

(Carl T. Keller,1872-1955)

,以及哈佛燕京学社,他们与斯坦因、伯希和、蓝曼之间的故事。斯坦因由于有了支持,能够再度奔赴中亚;蓝曼因为受邀到了哈佛,成就了这里的梵文学;伯希和因为“哈燕社”的邀请,在那里上了一学期的艺术史课,还在博物馆做了演讲。我就觉得,哈佛校长真的是找对了人,而凯勒和萨克斯筹资有方,花对了钱,“哈燕社”请对了学者。

也就是因为这样,渐渐地,哈佛才成为哈佛,成为国际学界的“大码头”,也成了东方学的大平台。这才出现了李若虹所说亚洲之学的转变,“十九世纪末二十世纪初,欧洲人对中国的向往是空前的。继而出现的西方汉学及其发展,都离不开这些学科的开拓者。

(但)

这一领域起源于欧洲,‘二战’后转移到美国,推动了美国亚洲学的研究”。

1928年,哈佛燕京学社在美国铝业公司创办人查尔斯·马丁·霍尔(Charles Martin Hall)的遗产捐赠的支持下成立了(来源:harvard-yenching.org)

所以在哈佛广场,你会看到“天才成群地来”。现在流行“穿越”这个词,说的是超越时间阻隔,把过去、现在和未来打通,但实际上“穿越”只是想象,今人能够看到古时月,却很难见到旧时人。不过,学术史需要做的,就是让过去的学者和现在的学者,穿越时空做“无尽的对话”——“无尽的对话”好像是科林武德的名言——如果在这种隔空对话中,后人对前辈,既能读其书,还能见其人,那就更有意思,因为在李若虹的书里,不只有故事,还附上了好些珍贵的照片。说实在话,我看这些照片的感受也相当新鲜。二十世纪初,日本学者服部宇之吉和姊崎正治的合影,五十年代柯立夫和洪业在哈佛园内赑屃石碑前的合影,我都是头一次见,而在书中看到斯坦因、蓝曼、拉铁摩尔和柯立夫的手迹,更让我觉得亲切。

故事加上照片,让那些记忆中的学者一个又一个地从历史中走出来,好像面对面地给我们讲过去的学术故事。

不过,也许因为李若虹本人是藏学和内亚研究博士出身,她的这部书中提及的学者里面,最多的是研究中国四裔的学者。

四裔多指“夷、蛮、戎、狄”(来源:baidu.com)

像前面说到的斯坦因

(Marc Aurel Stein, 1862-1943)

,“在二十世纪二十年代,他是丝绸之路上最重要的考古学家、探险家,也是一位地理学家”,被了不起的学者伯希和称为“丝绸之路上的领衔人”

(the Dean of the Silk Road)

,他一生都把精力放在西域,一九一五年前三次探险的成绩,尽管曾被中国视为“劫掠”,但在国际学界却获得崇高声誉,也使得凯勒对他那么着迷,费尽心力给他筹措第四次探险的经费。蓝曼呢,是专研印度梵文的教授,一生的兴趣除了划船,就只是教梵文、研究印度文字学和编辑《哈佛东方学》系列丛书;而柯立夫

(Francis W. Cleaves,1911-1995)

的兴趣是研究蒙古和北方游牧族群历史,“整个学术生涯倾注于对一系列蒙古碑文和《蒙古秘史》的翻译和诠释,致力古蒙文和汉文的语文学、文献学和历史比较语言学”,正因为他在蒙古学方面的贡献,一九五三年荣获法国“汉学儒莲奖”

(Stanislas Julien Prize)

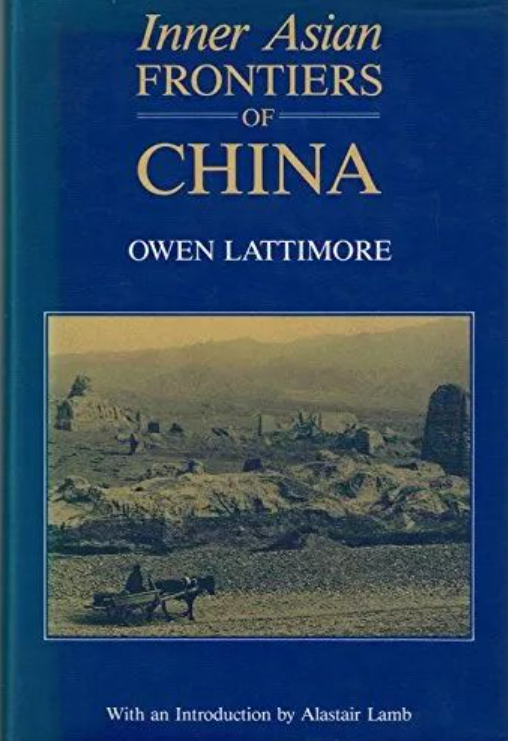

。而被李若虹干脆称为“游牧学者”的拉铁摩尔

(Owen Lattimore,1900-1989)

研究的就是中国的边疆或者四裔,他的名著《中国的亚洲内陆边疆》

(Inner Asian Frontiers of China)

,大概很多人都读过,而作为中亚的探险者,就连斯坦因都称赞拉铁摩尔夫妇在探险方面“充满了勇气、胆量和远征的能耐”。就是那位通常不被看作汉学家或中国学家的洛克

(Joseph Rock,1884-1962)

,虽然是以异域博物之学著称,其实也是云南纳西历史和语言文字的专家,研究领域从植物学、鸟类学到西南边疆的人文地理,纳西宗教、语言和文化,如果没有他的收藏,哈佛燕京图书馆不会有这么好的纳西文字文献的收藏。而李若虹本人求学时亲身接触的中国学者陈庆英和美国学者范德康

(Leonard van der Kuijp)

,也是藏学专家。而全书第一篇写到的马继业

(乔治·马戛尔尼,George Macartney, 1867-1945)

,虽然他的中心舞台在新疆的喀什,工作是担任英属印度殖民政府驻喀什的总领事,但他也是英国收藏的一部分库车文书,即婆罗谜文佛经写本的收集者。

Lattimore, Owen. Inner Asian Frontiers of China, Massachusetts:Oxford University Press. 1988.(来源:amazon.com)

我想,这当然是李若虹专业的偏好,不过,其实也可以看作二十世纪有关亚洲和中国学术大势的侧影。我曾经说过,二十世纪的西洋和东洋,对于中国研究的重大变化之一就是“空间放大”,更注重中国的“四裔”,也就是把研究视野放大到整个亚洲,不再仅仅围绕中原王朝或汉族世界,也不再仅仅依赖传世的汉文经典文献,甚至也不再仅仅围绕着传统的历史和语言。特别是敦煌的发现,实际上是把亚洲东部经由西域和世界联系起来。正是在这种学术潮流中,“殊族之文,异域之史”成了预流的学问,而李若虹笔下那些在哈佛来来往往的学者,也正好呈现了这个时代的某种学术趋向。

不过,在李若虹的书里,我们不仅看到二十世纪上半叶亚洲研究领域中关注四裔的研究动向,也看到了影响二十世纪后半程的另外一种变化,即李若虹书里说的“六十年代中期以降,美国新兴的中国学,取代了欧洲传统的汉学”。我想,这应该是关于中国或者亚洲研究的学术史上又一次最重要的变化。

在这一大变化过程中,李若虹书中写到的“从哈佛园到神学街”的哈佛燕京学社,以及柯立夫和杨联陞的故事,相当有象征性。正如李若虹所说,“哈燕社”最初的社长叶理绥来自欧洲汉学传统,所以才派了赖世和、柯立夫等人去巴黎学习,但后来主导哈佛中国学的领袖费正清,却和他理念不同。在叶理绥离任之后一年,李若虹说:“一九五六年末,就有了一次大冲突——中国的训诂、考据学派的传统和欧洲汉学重典籍和文字学的学风,同新兴的美国中国学的发展方向和需求产生了冲突。”这个冲突在杨联陞的日记中有记载,矛盾非常激烈,甚至超越学术风格和取向,到了“捶桌子、痛哭流涕的地步”。这一点和我当年读杨联陞日记的印象完全吻合,我也注意到,坚持西洋东方学和日本东洋学传统的杨联陞,对当时中国学领袖费正清的强烈不满,他不仅常常记载费正清弄权的手段,甚至会说费正清“有时太尖刻,今已高高在上,而犹如此,虽本性难移,亦是气量不足”。也许很多人记得,费正清曾被称为“汉学沙皇”,但也许很少有人知道,他和哈佛燕京学社之间,以及新兴中国学取向和欧洲汉学传统之间,会有这么尖锐的冲突。李若虹说,费正清计划拓宽远东系的领域

(a broadened view of East Asian Studies)

,提出远东系和历史系的合作议题,居然会让杨联陞和柯立夫大为紧张,怀疑“费正清有意以历史系来并吞远东系”。

1947年的费正清(来源:文汇网)

不过,也许仍是大势所趋。就像前面所说,原本叶理绥来担任“哈燕社”社长的时候,想把“哈燕社”带到欧洲东方学的传统上去,这是因为在哈佛燕京学社创办之时,“敦煌塞上及西域各地之简牍”“敦煌千佛洞之六朝唐人所书之卷轴”和“中国境内之古外族遗文”等发现,为欧洲和法国的汉学大放异彩奠定了基础,也成为当时学界所谓“预流”的学问。所以,“哈燕社”早年支持的人文学,深受欧洲汉学传统影响,重文字学和文献的训诂考据,重汉地与边疆的交流和融合,“哈燕社”曾资助过不少边疆学与民族的考古和语言文字研究。但是,“在哈佛,费正清研究中国史的影响越来越大,他认为发展区域研究,以历史学和社会科学的方法取代传统汉学,才是研究中国真正有效的方法”。尽管“哈燕社”本身并没有太大变化,但是,整个美国对亚洲和中国研究的风气却大转向,这种转向最终成了趋势。

这部书的内容很丰富,我不能一一列举,其实,里面还写到了丹尼尔·艾伦

(Daniel Aaron)

,写到了钱锺书,写到了孔飞力,写到了胡适,甚至还写到了哈佛的布拉特尔书店。不过,我这篇评论不打算全面地做内容介绍,而是想让读者了解,如果你想感受二十世纪有关东方学的国际学术史,也许,这本书会告诉你一些活生生的历史。这历史是一些“人物”,若干“故事”,加上很多“照片”,在这些故事、人物和图片里,不光有学术变迁的轨迹,还有学者的性格、生活和情感,更涉及东西方学者的互相刺激和彼此交流。其实,这个主题李若虹在此书“后记”里已经点出,她说,如果要描画二十世纪前期中西学者间的学术碰撞和交流,我们不妨找出十至十五位学者来介绍,因为那个时代的国际学者并非独处而闭门造车,在他们的故事中,我们不仅能了解那时的中国学界,更能感受到国际有关亚洲或中国研究领域中外学者密切的交往和合作。

二〇〇九和二〇一四年,我两次到访“哈燕社”,在将近十个月的时间里,我也曾多次经过李若虹书中反复提到的地方,像博义思同楼旁的赑屃石碑,神学街二号的哈燕图书馆,人来车往的哈佛广场。不要说那些西方学者,就是在哈佛见到来自中国大陆的学者,都比我在国内见到的还多。这次有幸先读李若虹博士的这本《从中亚古道到新大陆》书稿,让我似乎重返哈佛,再一次站在哈佛广场上。恍惚之间,好像真的看到各路学人匆匆走过,在他们交错的身影和无声的步履中,再一次经历了百年学术史的风云变迁。

(《从中亚古道到新大陆》,李若虹著,上海文艺出版社即出)