“后16世纪问题”和中国

第二讲 白银流通和明清经济:“重商主义”与中国

1952年生,日本东京人。专长为明清社会经济史。在东京大学取得硕士学位,先后在东京大学、御茶水女子大学任教,现为御茶水女子大学名誉教授、公益财团法人东洋文库研究员。主要著作有《清代中国的物价与经济波动》(日文版1997,简体字中文版2010)、《明清交替与江南社会》(日文版1999,繁体字中文版2025)、《风俗与历史观》(简体字中文版2022)、《明末清初中国与东亚近世》(日文版2021)、《明清史论集》全4册(日文版2012—2021)等。

2025年9月17日,由日本御茶水女子大学名誉教授岸本美绪主讲的复旦人文高端讲座“‘后16世纪问题’和中国”第一讲——“何谓‘后16世纪问题’”在光华楼东辅楼103报告厅举行,讲座由复旦大学文科资深教授葛兆光主持。

岸本教授首先介绍了关于“后16世纪问题”的界定。她指出,16世纪是世界大变动的时期,欧洲、东亚及其他地区都在此过程中涌现出新兴政权;其中一些政权持续到17世纪以后,并且在巩固政权的过程中面临几个共同的课题,包括:(一)民族、宗教问题;(二)社会组织机构问题;(三)市场经济与财政问题。岸本教授本讲着重将清朝与东亚地区其他政权作对比,从宏观角度来说明“后16世纪问题”在何种历史环境下形成。

第一讲共分为五个部分:(一)东亚地区论的现况;(二)边境社会和清朝的兴起;(三)清朝国家的族群问题;(四)清朝国家的社会组织机构;(五)清朝经济的特征。

首先,岸本教授围绕“二战”后日本中国史专家西嶋定生为摆脱“西洋中心”视角而提倡的“东亚世界”论,以及后续学人对于西嶋学说“中国中心”色彩的反思,介绍了“东亚地区论”的动向。她指出,这些动向之间固然也有针锋相对的一面,但目前都致力于超越一国史的界限,以更大的或更有弹性的地域范围为单位来讨论历史;清朝的兴起正可以放在如此框架下予以考察。

杨宽教授(左)和西嶋教授合影于复旦大学历史系校舍前(1979年)

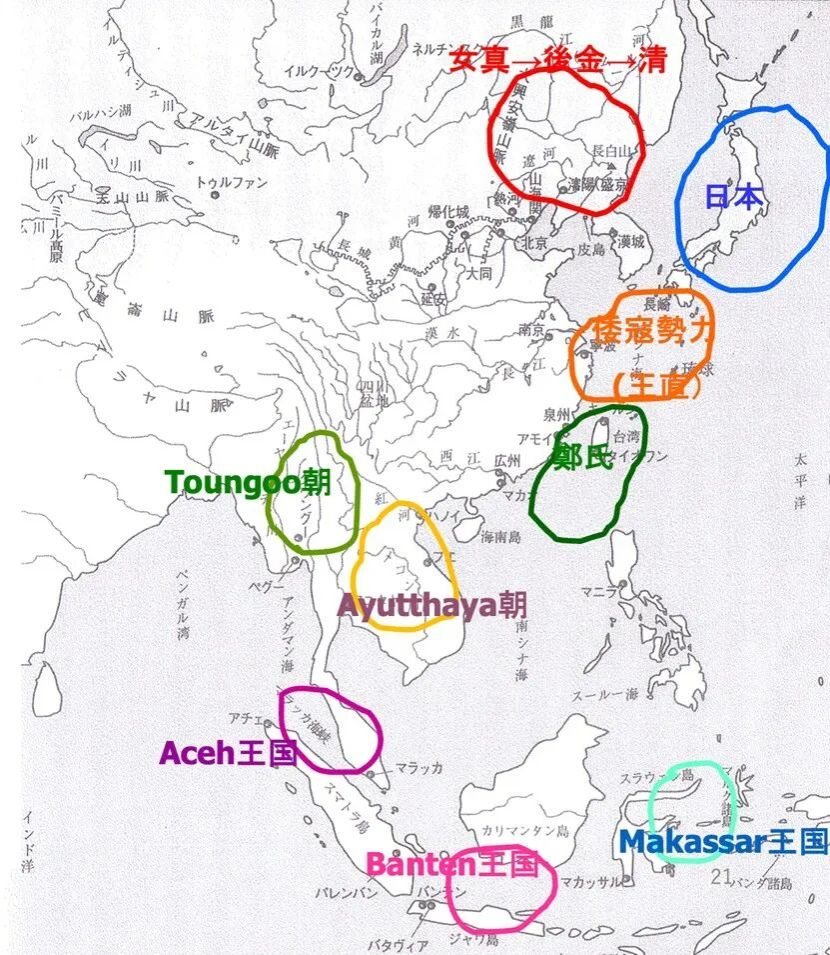

接着,岸本教授从晚明白银涌入中国、“边境”人群与武装势力由此崛起的角度,重新勾勒了清朝的兴起过程。她将16世纪中叶明廷面对的“北虏”和“南倭”问题,与白银在这一时期大量流入的历史事实关联起来。无论南北,明代这些“边境”势力往往兼具商业性、军事性和多民族性类似特征也可见于16—17世纪东南亚的新兴国家,和16世纪后期日本的织丰政权。也就是说,这一时期东亚、东南亚各种新兴政权的涌现,与当时国际贸易热潮密切相关。清朝的兴起,正是其中的一项表现。正因这种关联性,17世纪的经济不景气让一些过度依靠国际贸易的新兴政权丧失力量;而清朝和继承织丰政权成果的德川政权之所以存续,其关键亦在于经济基础从贸易转向土地。同时,也正是在17世纪以来巩固政权的过程中,清朝、日本以及夹在两大新兴势力之间的朝鲜,遭遇了若干共通问题,并在回应这些问题的过程中分别走出不同的道路。

16世纪东亚、东南亚涌现的新兴地方势力(批注图)

其一是民族问题。近年清史学界一大动向,是阐明了清朝国家秩序并非“汉化”可以完全概括,统治者身份认同的多面性不容忽略。岸本教授立足东亚的视野,指出清朝统治者为确保统治正当性而面临的自我认同问题,在同时期的朝鲜、日本同样发生过。只不过朝鲜、日本的统治阶层选择的是强化单一民族的认同与自尊感,而清朝统治者则一面强调“满洲之道”的民族认同,一面维持着“华夷一家”、“中外不分”的普遍主义。

其二是社会组织机构问题。岸本教授以雍正时期的各种政策(对官僚内部满、汉各自结党的批评,对“豁除贱籍”政策的落实)为例,指出清朝统治者较偏向“一君万民”的支配体制,也由此推动了固定身份的打破以及社会阶层的流动。而日本则在16世纪末通过“刀狩令”“兵农分离”等政策,形成了四民世守其职、身份界限难以跨越的社会体制,而朝鲜则形成了“两班”特权阶层。可以说,清朝在社会组织机构问题上的政策,强化了中国社会内部的竞争色彩,而日、朝两国则倾向于更固化、互不干扰的模式。

其三是市场经济与财政问题。过去学界较相信明末出现的资本主义萌芽因清朝的抑制而受挫,晚近研究者如彭慕兰(Kenneth Pomeranz)则倾向于强调清代经济的自由、开放。岸本教授则更建议在“后16世纪”共通问题的框架下,来审视清代经济的特征。在她看来,当时各政权在经济方面的共通问题,就是如何保障国内经济的稳定及繁荣。一方面,中日朝三国不约而同地推动了赋役制度的改革和财政的整顿。另一方面,各个国家的方案仍然各有特色,特别是清代中国和德川日本,形成鲜明的对照。德川幕府力图限制民间贸易,以至于贸易额、人口、物价等经济指标呈现停滞,却也因此维持相当均衡的稳定;清朝经济体制则对土地买卖与人口流动的限制较少,一方面促成了长江上游山地、台湾等边远地区商业性农业的发展,另一方面也导致不够安定的问题。

最后,岸本教授表示,上述三方面问题不只出现在东亚,它们是全世界早期近代国家所共同面临的时代问题。面对这些问题,17—18世纪各国做出了不同的选择,而欧洲的选择曾一度被视为“近代化”的唯一正确道路。但事实果真如此吗?在2020年代的当下,“后16世纪问题”又改头换面重新出现——怎样处理国内族群问题,来建设既安定又公平的国家?怎样调整国家与民间团体的关系?怎样应对全球化并实现国内经济的繁荣?岸本教授认为,如果要回应上述议题,“后16世纪”各个国家各自摸索出的解答,仍有值得研究与反思的余地。