“后16世纪问题”和中国

第二讲 白银流通和明清经济:“重商主义”与中国

1952年生,日本东京人。专长为明清社会经济史。在东京大学取得硕士学位,先后在东京大学、御茶水女子大学任教,现为御茶水女子大学名誉教授、公益财团法人东洋文库研究员。主要著作有《清代中国的物价与经济波动》(日文版1997,简体字中文版2010)、《明清交替与江南社会》(日文版1999,繁体字中文版2025)、《风俗与历史观》(简体字中文版2022)、《明末清初中国与东亚近世》(日文版2021)、《明清史论集》全4册(日文版2012—2021)等。

2025年9月19日,岸本美绪教授“‘后16世纪问题’和中国”讲座的第二讲——“白银流通和明清经济:‘重商主义’与中国”,在光华楼东辅楼103报告厅举行,讲座由复旦大学文史研究院研究员张佳主持。

本讲岸本教授以“重商主义”(mercantilism)这一概念为线索,从比较视野来剖析明清中国对“后16世纪问题”中经济与财政问题的回应。这一讲分为四部分:(一)何谓 “财”;(二)何谓 “农”、“本”;(三)崇奢和崇俭;(四)货币的循环。

岸本教授介绍了最近数十年西方学界对十七八世纪“重商主义”思想的新认识。过去学界受亚当·斯密影响,将“重商主义”视为过时的浅见,晚近研究则从中发掘出丰富的议题,包括市场的观念、奢侈的作用、欲望和道德的关系、国家财政等等。在岸本教授看来,“重商主义”这些议论,实为西欧知识人在贸易全球化初期对市场经济的回应;而同时代即明末清初士大夫的种种经济论述,也在回应同样的问题。这就使明末清初各色经济思想与西欧“重商主义”之间具有可比性。为此,岸本教授基于“收入的连锁”这一关键特征,开始梳理明末清初士大夫的财富观和货币观。

首先是“何谓财”的问题。岸本教授通过邹守愚、徐光启、宋应星、陈龙正等晚明清初士大夫的论述,指出当时对“财”的理解存在显著分歧:一方将财等同于白银一类的货币,另一方则坚持财的本质是布帛菽粟一类的实物。这种分歧并非纯粹的理论之争,而是与当时的经济现实密切相关——在银荒时期,“财=货币”论占上风;而在物资匮乏、物价飞涨时,“财=物资”论则更受重视。这种灵活的语义转换,反映出明清士人面对经济波动时的务实态度。岸本教授还援引英国经济史家J. D. Gould的观点指出,“重商主义”或者说“财=货币”论在不列颠的流行,同样与1620年代初期商业、手工业的萧条存在关联。不过,岸本教授认为时人的经济感觉、思想未必是对经济状况的直接反映,而是有其自身发展脉络,由此以“农”“本”为线索,转向第二部分的议题。

岸本教授强调,传统中国所谓“农”是指“男耕女织”的民众;与之相对,所谓“工”、“商”则被认为是指游离于土地之外,以获取利益为目的来从事高级商品的制造、交易的专业性经营者。结合林希元、沈一贯、黄宗羲等人的论述,岸本教授指出,传统中国以“农”为“本”、以“商”为“末”的经济认知,实则体现了一种垂直式市场观。在此框架下,人们相信生产者、掠夺者和依靠者通过剥夺和消费而密切关联;正如树木的根干与枝叶,若“末”过度吸取“本”的资源,则会导致整体经济的衰败。有趣的是,这种认知正与欧洲经济思想中“生产性劳动—非生产性劳动”框架相似。这就牵涉到“非生产性劳动”是否能对经济发挥正面作用的问题,而明末清初涌现出的“崇奢论”恰与这个问题高度相关。

第三部分围绕“崇奢与崇俭”展开。通过对照明末清初人士在这两方面的议论,岸本教授指出,无论“崇奢”还是“崇俭”,其实都在以市场的垂直式结构为前提;“崇奢”论者并非赞成所有形式的奢侈,他们看重的实际是消费行为在促成货币循环、收入连锁方面的作用。

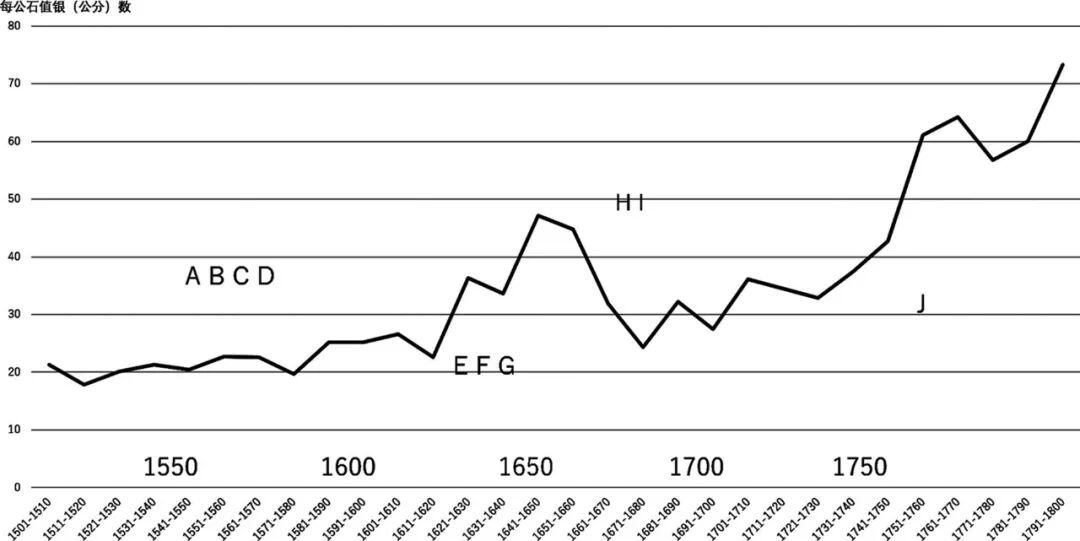

由此,岸本教授导入本讲最后一部分,即“货币的循环”。她指出,16至17世纪中国屡遭银荒之苦,不少士大夫主张恢复铜钱流通,以解决白银囤积、流通不畅的问题。他们常用“泉流”“血脉”等比喻强调货币流通的重要性,认为只有货币如水流般循环不息,经济才能活力充沛。这种观念与同期欧洲重商主义者对货币流动性的重视如出一辙,可知同时期两方的知识人都为货币不足会带来的经济瘫痪感到焦虑。他们对现实市场的感知,实与18世纪以降古典经济学对市场的理解存在差别。后者认为市场的本质在于生产者的分工和互相交换,货币未被视为问题;而无论是明清士人还是“重商主义”者,都从现实经济中体会到通货短缺对市场的影响。

通过上述分析,岸本教授总结道,明清中国士人与欧洲“重商主义”者经济论述的相似,当是由于当时中国和欧洲的市场结构的类似:当时两个地域都开始接触大规模的广域交易,外部的需求对地域经济给以急剧的刺激。他们感觉的市场与其说是小地区内部的交换,不如说是从外部以货币的姿态出现的有效需求。正是因此,两方知识人不约而同地注意到,丰富的货币流通会发挥推动生产的积极作用。当然她也指出,中国与欧洲对于贸易的态度仍存在显著差异:欧洲诸国因激烈国际竞争而持续强调贸易与产业政策;中国则因海外销路的长期畅通,缺乏积极振兴国内产业的动机,所以要到经济困难时期(16世纪后半、康熙年间前半、道光年间),才呈现出与重商主义相似的面貌。

(整理人:罗嗣超)