“后16世纪问题”和中国

第二讲 白银流通和明清经济:“重商主义”与中国

1952年生,日本东京人。专长为明清社会经济史。在东京大学取得硕士学位,先后在东京大学、御茶水女子大学任教,现为御茶水女子大学名誉教授、公益财团法人东洋文库研究员。主要著作有《清代中国的物价与经济波动》(日文版1997,简体字中文版2010)、《明清交替与江南社会》(日文版1999,繁体字中文版2025)、《风俗与历史观》(简体字中文版2022)、《明末清初中国与东亚近世》(日文版2021)、《明清史论集》全4册(日文版2012—2021)等。

2025年9月24日,岸本美绪教授“‘后16世纪问题’和中国”系列讲座第三讲——“地方政治和民众运动:‘舆论’在明清中国”,在光华楼东辅楼103报告厅举行,由复旦大学文史研究院杨志刚教授主持。

岸本教授本讲围绕“舆论”(尤其底层民众的舆论)这一主题,探讨明清中国的舆论事件,阐释此类“舆论”问题的性质,并与同时期的其他国家进行对比。

岸本教授首先对“舆论”的概念作出界定。对明清中国“舆论”问题的关注,可以追溯至日本史学家内藤湖南。他提出“中国是个舆论之国”,认为中国古代的国家制度虽然集权,但非常注重舆论。岸本教授进一步将舆论史置于明末清初的历史背景中考察,认为舆论活跃的条件,是江南城市的繁荣和出版业的发达、政治斗争的广域化、阳明学对民众朴素真情的瞩目等等。有别于此前以东林党为中心的舆论史研究,岸本教授更关注明清民众的舆论观。

岸本教授以1626年的“开读之变”为案例,讨论了舆论所反映的民变与天意。通过分析“开读之变”衍生的文本史料,她指出民变中所表现的“舆论”特征:其一,无名民众的朴素意志是天意的体现,因此有不可抗拒的力量;无知无学的庶民,才能最纯粹地体现天意。其二,因为万民的判断一致,所以被反对者应该被看作万民的敌人。其三,拥护好人、打倒坏人,是解决社会问题的办法;政治行动带有劝善惩恶式的戏剧性样式。其四,这些戏剧性政治行动,在群众中引起对正义的狂热和对敌人的暴力,但也让知识分子注意到这种舆论“变动无常”的性质。

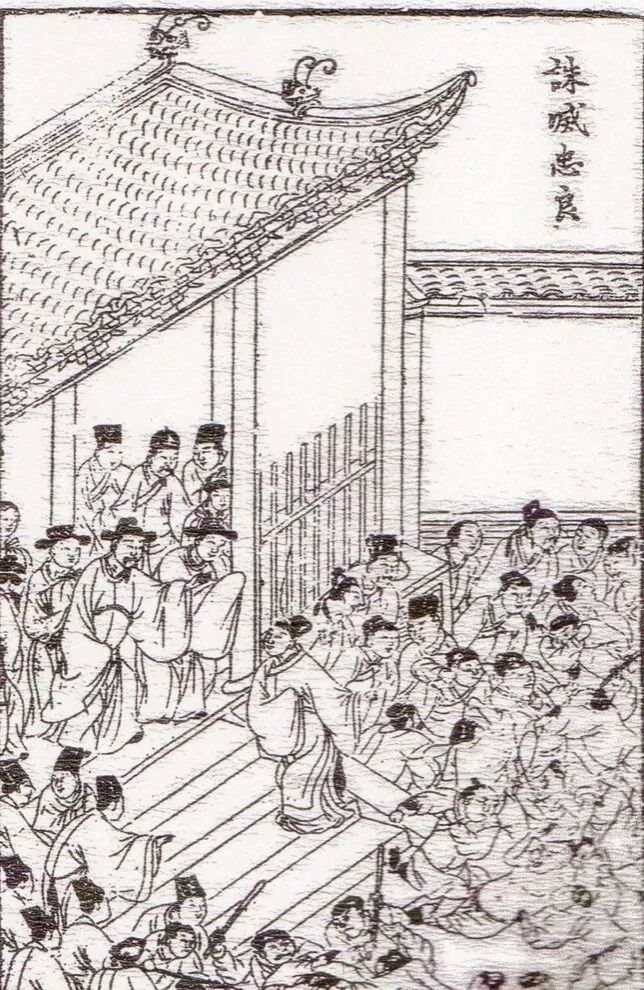

《惊世阴阳梦》(1628)插图中“开读之变”的场景

岸本教授又以明清之际“从逆问题”为例,讨论了舆论观中的忠义与暴力。崇祯皇帝自缢的消息传至江南地区后,江南民众最关切的,是当时在北京的明朝官员(特别同乡人)的动向。他们依照“死难”、“刑辱”、“从逆”等范畴,将在京官员予以分类,相关名册藉由抄写或版刻传布江南。官员“从逆”的消息,激起江南民众的愤怒,引发了所谓“反从逆运动”。岸本教授指出,反从逆运动是站在“忠义”这一道德立场的运动。按照民众的想法,反从逆运动是根据社会“公论”对不义人物进行讨伐的正义行为。她强调,明朝的崩坏未必直接导致“国家”这个象征符号的无力化;当官员群体的威信崩塌时,个人的道德性成为地域社会政争的焦点。

岸本教授接着讨论了官绅阶层对民众舆论的反思。民众舆论的高涨有时会震惊官绅阶层,促使他们反省。岸本教授指出,明末舆论斗争的戏剧色彩浓厚。然而,伴随着明清交替时期的混乱趋于平静,厌倦政治狂热的情绪,也逐渐蔓延。王夫之就以锐利的笔锋,对士人轻浮的政治运动进行批评。岸本教授指出,民众舆论有“天意”和“流俗”的双重面貌,因此王夫之提出的问题,在今天也并未过时。

岸本教授还横向对比了中西舆论,探讨明末舆论在世界史上的位置。她认为,与明末舆论不同,近代欧洲的公众舆论,被认为是由有钱、有知识的男性制造的。而在明末中国,妇女、儿童与“无知无学”的庶民意志,作为“天意”的表现而受到肯定。岸本教授借用哈贝马斯的“公共领域”模式,进一步阐发了中西舆论的区别。通过理性讨论来形成政治合意,是公共领域模式的核心意义;明末舆论则突出代表“天意”的民众和狂热的正义感,这是与公共领域模式不同的另一种形态。传统中国社会缺乏以身份团体为单位的社团式结构,因此形成了与欧洲市民社会不同的大众性政治行动的气氛。

岸本教授最后通过清初姚廷遴的《历年记》,展现了一位平民眼中的清朝统治。《历年记》记载了大量有关国家的新闻,信息源于传闻、小报、告示等等,反映出明末清初的世态变化。姚廷遴本人对清朝统治的精简和高效给予高度评价,同时根据自身感受对地方官员做出褒贬。姚廷遴《历年记》虽然是一个人的事例,不能以此推断整体,但可以让我们感知平民视角中的清初江南统治。

岸本教授最后总结,在清朝二百几十年间,尽管明末模式的市民运动趋于平静,可“舆论”作为潜流,仍然保持其生命力。19世纪后半叶,中国社会再度进入动荡时代,而民众舆论也随着大众媒体的普及,重新活跃起来。明末舆论兼带的“天意”和“流俗”双重性质,与当今世界“无名”大众所制造的舆论有类似之处。明末舆论研究,或许能对这个全球性问题提供某种启发。