“后16世纪问题”和中国

第二讲 白银流通和明清经济:“重商主义”与中国

1952年生,日本东京人。专长为明清社会经济史。在东京大学取得硕士学位,先后在东京大学、御茶水女子大学任教,现为御茶水女子大学名誉教授、公益财团法人东洋文库研究员。主要著作有《清代中国的物价与经济波动》(日文版1997,简体字中文版2010)、《明清交替与江南社会》(日文版1999,繁体字中文版2025)、《风俗与历史观》(简体字中文版2022)、《明末清初中国与东亚近世》(日文版2021)、《明清史论集》全4册(日文版2012—2021)等。

2025年9月26日,岸本美绪教授“‘后16世纪问题’和中国”系列讲座的第四讲——“国家整合和宗教问题:‘宽容’的帝国?”,在光华楼东辅楼103报告厅举行,复旦大学文史研究院院长章清教授主持了讲座。

本讲以“宗教问题”为线索,从比较视野来探讨国家整合和宗教之间的关系。岸本教授首先探讨了清朝统治者在国家整合过程中,对“天”这一概念的利用。早在入关前,清人已经用“天”的概念来主张自己的正当性。满洲语的“天”(abka)跟汉语一样,一方面指天空,而另一方面指类似上帝的存在,即统治正当性的根源。岸本教授尤其提出雍正皇帝的例子,雍正认为出生的地区和族群(即“地境之中外”)与作为人的道德性(即“天分之上下”)无关,这样便将人之德性和“汉化”分割开来。岸本教授认为,清朝政府对多种宗教、思想的态度,总体看来相对开明、宽容。

在第二部分,岸本教授从西方知识人的观点出发,讨论他们对清朝的宗教政策的评价。她首先回溯了“宗教宽容”概念的演变,随后介绍了欧洲传教士对中国宗教问题的观察与评论。岸本教授指出,欧洲知识人讨论清朝宗教政策,其主要目的与其说是研究中国,不如说是批评本国的政策。中国所谓的“宗教自由”,必须限定在不妨碍社会秩序的范围内。各个宗教可以存在与否,决定权取决于皇帝。在这一点上,能够同时看到伏尔泰所指“宗教的自由”,与孟德斯鸠所指“由唯一之人进行的专制”,两者并不矛盾。清朝皇帝对多种宗教的“宽容”和对反清思想的严酷镇压,实为一枚硬币的两面。

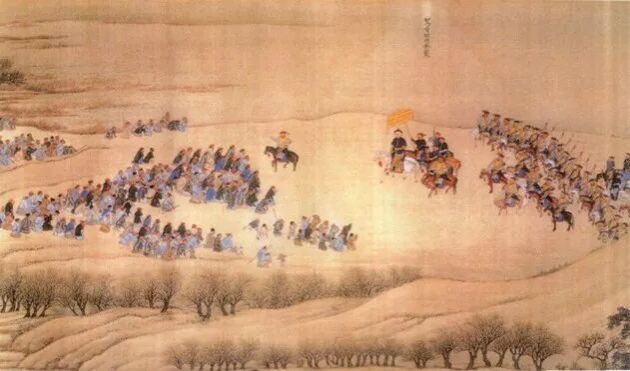

在第三部分,岸本教授围绕康熙皇帝的巡幸,展示了庶民眼中的清朝皇帝形象。岸本教授首先分析了“巡幸”在国家整合中的效力。康熙东巡盛京致敬满洲祖先、北狩木兰围场会晤蒙古首领、南巡江淮维系汉人社会、西巡五台山联系佛教(尤其是藏传佛教),其目的在于巩固多民族国家的统一。她随后以《康熙南巡图》和《历年记》为例,讨论康熙皇帝南巡的效果。康熙皇帝的南巡,相当成功地获得了江南舆论的支持。与南巡标榜皇帝倾心儒家文化不同,康熙皇帝的北狩和御驾亲征,则是向游牧社会展现武力。岸本教授指出,清朝皇帝面向北方民族塑造的形象,和对汉人的宣传不同;清朝皇帝的面貌具有复数性或者说多面性。清朝多民族统治的要领,在于皇帝能够灵活地运用这几种不同的面貌。

康熙南巡图(局部)

岸本教授总结道,与同时代欧洲诸国相比,清朝包容多样宗教共存,避免了宗教战争,成功地实现了大规模的国家整合。雍正皇帝在理论方面阐明了清朝多民族统治的正当性,而康熙、乾隆等皇帝通过长程巡幸、盛大仪式等方法,与各民族交流,获得广泛的支持。但其国家整合和统治正当性的逻辑,毕竟以皇帝个人的德性和大一统的事实为根基,这一点在晚清动荡时期受到了严重的质疑。

本讲的结束,标志着此次系列讲座圆满完成。岸本教授认为,中国对“后16世纪问题”的解答,与欧洲诸国有共同之处,也有相异的地方;总体而言,清朝有能力比较成功地解决这些课题。19世纪以后,伴随着西方中心论的兴起,清朝对这些问题的回应,不再受人瞩目。然而在21世纪的今天,“后16世纪问题”又以新的面貌重新出现。当今世界频发的民族宗教纠纷、民众舆论和民粹主义潮流、反全球化的“新重商主义”等等,都是这一老问题的新翻版。因此回顾这些历史问题,对当今世界依然具有启发意义。

复旦大学文史研究院院长章清教授,最后进行总结致辞。他对岸本美绪教授四场精彩的学术报告表示由衷感谢,并代表文史研究院向岸本教授赠送纪念牌。本次复旦人文高端讲座,在热烈的掌声中圆满落下帷幕。