来源:“文汇学人”官方公众号,本文原载于2025年12月7日第673期《文汇报》“文汇理论·学人”版面,原标题为《复旦大学文史研究院教授葛兆光谈:越境之思——历史中思想的跨界流动与变异》

近日,复旦大学文史研究院葛兆光教授的《中国思想史:1895年以前中国的知识、思想与信仰》问世25年后,首次修订出版(商务印书馆,2025)。这位在上世纪八十年代写《禅宗与中国文化》时,一身牛仔衣、脚蹬高帮大头皮鞋的年轻人,如今说,自己终于跑完了人文学术的“马拉松”:“虽然现在有一点筋疲力尽的感觉,不过也终于到了可以喘一口气,看看终点风景的时候。”

自这部一人之力的思想史开始动笔,直至如今的数十年间,中国与世界的互动愈发深入,人文学术的面貌与环境也发生了剧变。近日,本报记者就中国思想史的研究者是否也应有所改变,去“越境”、去“跨界”等问题,采访了葛兆光教授。

葛兆光《中国思想史·修订本》

精装本与平装本书影

商务印书馆,2025

▾

本土和外来思想互相诠释后,

就是“你身上有我,我身上有你”

文汇报:现在跨国史、区域史成为研究热点,思想史也开始关注这方面。古代中国思想的跨界流动和变异一直是您的关心所在,能给我们举一些这方面的例子吗?

葛兆光:好的。让我先从一个学术发现讲起。1905年,德国探险队在新疆吐鲁番高昌回鹘时代的景教遗址带走了一些残片,这些残片是用叙利亚文写的。近年经北大学者林丽娟的考证,这些残片是亚里士多德《范畴篇》里的部分。也许,很多人都想不到,亚里士多德的《范畴篇》在9—13世纪的时候,就已经到了吐鲁番吧。这件事情让我想了很多,我觉得有三点很重要。

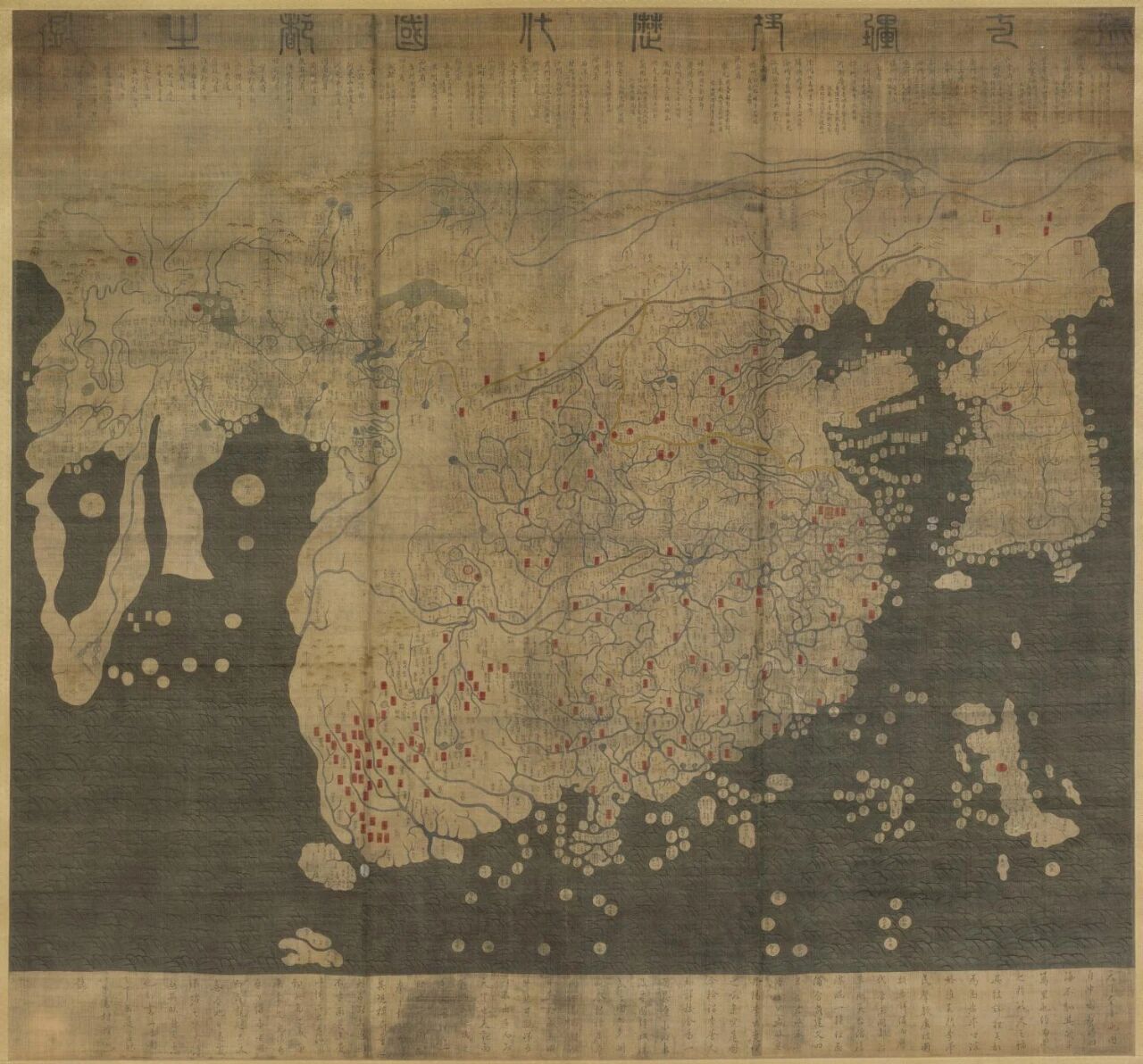

首先,这提醒你注意中国与外部世界的交流,其实可能很早很频繁,不光是早期中国的小麦、青铜器、马车,也不只是《中国伊朗编》《撒马尔罕的金桃》里中古中国和西亚的物质交流。知识、思想和信仰也在不断交错和互动。过去我常用一幅地图来说明中国和外部世界的交流,就是收藏在日本京都龙谷大学的《混一疆理历代国都之图》。这是李氏朝鲜对两幅中国元代地图做混编后完成的一幅世界地图。你可以看到,在郑和下西洋之前,更是在哥伦布和麦哲伦之前,这里面就画出了非洲、欧洲,标识出了巴塞罗那、罗马和巴黎。也就是说,当蒙元横跨欧亚的时候,已经给中国带入了阿拉伯人、波斯人的各种知识。

《混一疆理历代国都之图》 日本龙谷大学藏

其次,我们不仅得对思想文化的越境交流有足够的认识,而且还要注意思想文化不全是按照传统的王朝或帝国范围来活动的,思想文化交错的中心和边缘是会移动的。在中古时代,西域是亚洲的地中海,是沟通东西南北的一个中心。到了近世,1405年“跛子帖木儿”死后,东部亚洲的思想文化交流的中心则从西域移到东海南海。当然还有很多,我说一个可能大家未必想到的例子,如果你研究佛教史、伊斯兰教史,你会发现云南也是一个交错的中心,汉传大乘佛教、南传佛教、西藏佛教都在那里交汇,你看云南的佛寺就能明白。你再想一下,郑和爸爸马哈只,去过麦加朝圣的人才能叫“哈只”,这个伊斯兰家族为什么在云南?郑和能下西洋,跟他回教徒的身份有什么关系?我最近在哈燕图书馆看一本《朝觐途记》,里面有很多阿拉伯文字,以及好多域外地理和风俗,包括记载麦加是怎么样的。它的作者马复初,或者叫马德新,是清代中期的伊斯兰学者,他生长在云南,书也是在云南刻的,他从景东、普洱、思茅出发,经过缅甸,乘海船到阿拉伯半岛,在麦加凯尔白朝圣后,又到过埃及,回来后才写了这本书。可见,从中国的伊斯兰教历史上看,云南也是一个蛮特别的地方。所以,思想史文化史的研究,不必总是以王朝或国家为中心。

再次,思想文化的流动跨界,总是会变异的。传统时代除了本身有知识的文化人会对外来思想重新诠释之外,还有三种人是思想的传播者。一是僧侣,一是商人,还有就是军人或后来的殖民者。实际上,所有的思想交流中间都会发生陈寅恪讲的“格义”,本土思想就和外来思想做了一个交换或融合。在这个互相诠释的过程中,就像管夫人《我侬词》说的,把泥用水和,捻一个你,再塑一个我,打碎了再重新捏,就你身上有我,我身上有你。这样的例子很多。像《大秦景教流行中国碑》,如果不告诉你背景,不告诉你这是景教的,你乍一读的时候,会认为它是基督教聂斯托利教士的作品吗?还有近年在福建霞浦发现很多掺入道教文献的摩尼教思想,它完全是以道教语言的面目出现的。

文汇报:您近年从事《从中国出发的全球史》的录制与编撰,也是为了强调这种超越国家民族的联系?

葛兆光:跨境或者说国际思想史,从理论上说,跟现在的全球史都强调联系、流动、交错,这确实是相吻合的。但我这里还是要提醒大家,在思想史领域,仍然要注意国家和民族的力量,像思想越境后的变异,往往还是跟国家与民族相关的。

拉铁摩尔曾经说,传统帝国时代是有边疆无边界,这话当然不错,但即使没有边境,也还是有限制的。葛剑雄教授说唐代开而不放,这是很对的。你想想玄奘出关,不倒换关文他就出不去,还是偷渡的,所以国家尤其是帝国,对于思想的流动有它的限制性,这一点我们不能因为说强调联系就把它抹去。我们始终要注意国家和民族的力量,它对型塑思想非常重要。

越境后的思想,在不同政治文化土壤中会产生变异。同一个程朱理学,在中国、朝鲜和日本的际遇就很不一样。在中国,尽管它曾经被陆王心学挑战过,可是它又通过科举考试和教育,渗透到社会,成为非常强的塑造社会、影响民众的力量。在朝鲜因为科举只允许两班士人来参与,讲宋明理学成了他们特有的权利,如果你看《三纲行实图》,就会知道他们比中国文化人更纯粹更坚定,朝鲜的理学更加影响上层知识分子的行为和思想。可日本又不一样,表面上理学传到日本,但其实只是德川时期,林罗山这些学者拿它在德川将军幕府教学,但并不见得能渗透到下层,因此它实际上只流传在少数精英里,并不深入到地方民众,成为常识,成为风俗,像是水面上漂着的油。真正影响日本民众思想和社会的,恐怕还是檀家制度、神佛习合之类。我们有时候会觉得,日本好多风俗我们都不能理解,其实就是因为它的风俗并不像中国,中国的儒家学说和理学思想能通过普及教育从上到下,渗透整个社会。所以,我们不得不比较同一个思想在不同语境中的差异。

《三纲行实图》 日本早稻田大学藏

顺便插一句,我觉得中国最早可以称之为比较思想家的人是谢灵运。谢灵运在5世纪的时候就讲过一段很有见解的话,他的《辨宗论》里说,华人“易于见理,难于受教”,而夷人“易于受教,难于见理”,如果抛开华夷偏见,这话也许有一定道理,他看到不同地区不同族群的文化土壤不同,对思想和信仰的理解也不一样。

▾

过去的中国思想史忽略了

对跨界人物和思想的研究

文汇报:今天的中国思想史研究者,应该去处理这些“越境”的议题?

葛兆光:是的。过去中国思想史研究者很少去处理这些题目,包括我自己在内。可是我们看看最简单的事实,通常,中国思想史都会提到佛教从印度经过西域传到中国,但你也要看看佛教再传入朝鲜、日本、越南,在不同的地方呈现出化身万千的姿态。比如密宗传到长安后,三传而绝,但到日本成了真言宗,兴盛得很,民国时期中国佛教徒反而要到高野山去学。道教看上去是最土生土长的中国土产,但道教的跨国流动也很有意思,朝鲜的花郎道、日本的阴阳道和神道教,其实都有道教的影子。大家熟悉《三国演义》里的故事,魏延在五丈原把诸葛亮禳星延命的北斗七星灯给打翻了,害得诸葛亮不能延长寿数。那么,北斗七星为什么可以延长生命?其实,看看道教经典《北斗延生经》就知道了,而《北斗延生经》居然在日本和朝鲜,都是最广泛流行的经典。

再举一个十二支的例子,以前西嶋定生、黄永年都研究过十二支,前一阵,子弹库楚帛书有部分回归中国,还有一份没归还的最完整的帛书里,写满了文字,周围有十二神,可能就和十二支有关。十二支对应十二地支,也对应十二个月,十二种动物(生肖)。古代墓葬里常常有十二支神像,可是据法国学者沙畹说,它可能源自突厥、印度、埃及或迦勒底,所以,华夏用十二支,蒙古人也用十二支纪年。随着蒙古的扩张,柬埔寨、暹罗也接受这十二支,但更早也许它跟匈奴、突厥有关,究竟谁传谁,还说不清楚,沙畹说,由于匈奴、突厥和华夏在西域的交错,至少它是流动跨界的知识或者信仰。同样,和天文历法有关的很多知识,像星座、七曜都是这样。古代中国很重要的一本书是瞿昙悉达的《开元占经》,1977年西安出土过瞿昙氏家族的碑,这是一个来自印度的家族,他们在长安有不少人,带来了很多婆罗门的天文历法知识。

子弹库帛书《四时令》商承祚摹本

可以说,在古代世界,有很多知识都是流传的,或者说共享的。

文汇报:也可以说在古代世界,相当一部分人拥有着不同传统的知识?

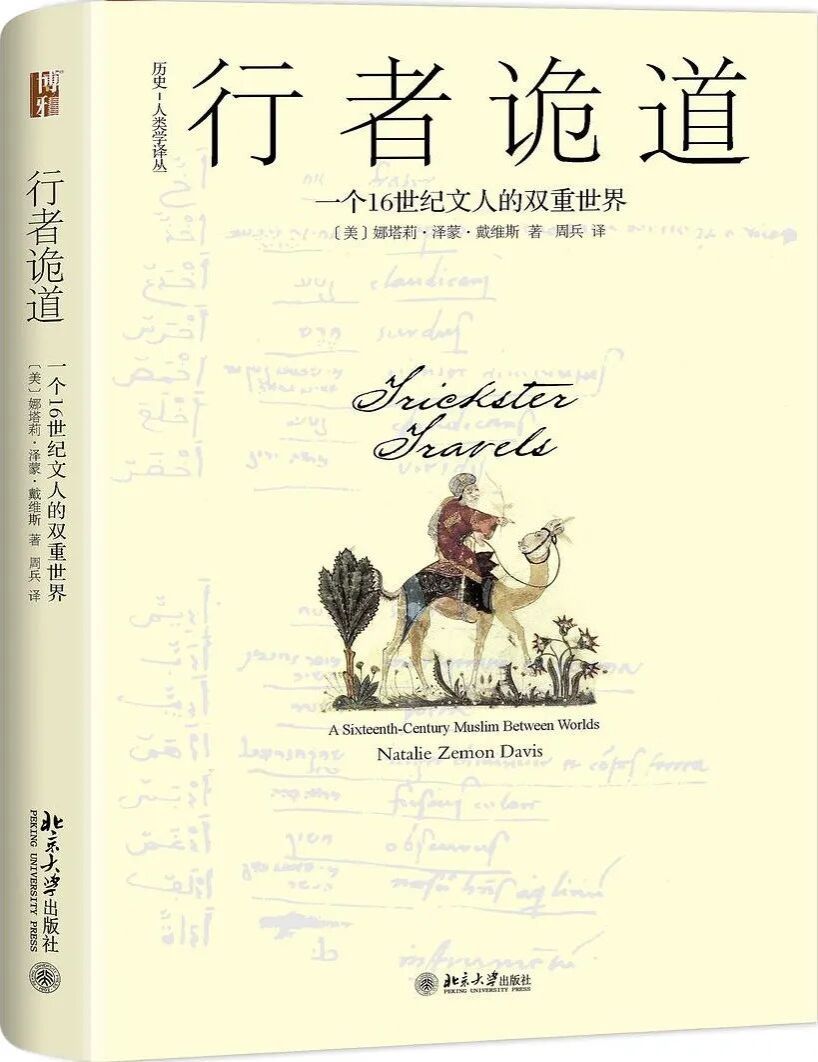

葛兆光:这种“跨境人”就更值得研究了。越境的思想者其实不少。娜塔莉·戴维斯的《行者诡道》很有意思,她讲了16世纪一个叫哈桑·瓦桑的穆斯林,在海上被西班牙给俘虏了,于是在基督教世界受洗,之后又回到阿拉伯世界,因此具有双重的视野。戴维斯说,他维系着两个文化世界,同时在写作中想象两种读者,把阿拉伯伊斯兰融入欧洲基督教的元素,又让基督教理解和接受阿拉伯伊斯兰的文化。

这个事情让我想了很久,你得思考,两种信仰能在一个心中共存吗?认同能够改变吗?族群、肤色和语言的不同,对思想的沟通和理解是会成为障碍,还是能帮助人有双重理解?如果做越境的思想史的话,这种例子应该去多找一找。

中国思想史确实忽略了对这种跨界者的研究,同时,也忽略了不同区域不同文化中的思想变异。同一个话题、原则和思想,也许在不同文化中,会引出不同的结果。比如“封建制”和“郡县制”,这是一个大话题,在历史中国有过很多讨论,在日本也有不少议论,但是如果对比中国和日本关于封建与郡县的评价,你就看到日本文化人的思路和感觉,和中国的很不一样。在德川时代,荻生徂徕、古贺侗庵都认为封建制好,它符合人性善,符合三代之治,符合日本天皇、将军、大名的社会结构,而郡县制是源于人性恶、皇权专制和政治混乱,这不光是日本土壤和背景的解读,而且显示那时候就开始了日本对中国传统文化优越感的逆转。我还想到一个例子,17世纪有个中国人汪鹏大概很值得研究。他在日本待了很久,写了一本书叫《袖海编》,讲到中国和日本对三纲的不同理解,他说中国人君臣、父子、夫妻三纲那是天经地义的,可是在日本,主人跟自己的关系才最重要,他说得很到点子上,因为关于这一点,你看看《忠臣藏》就能明白。

文汇报:那么,现在的研究者应当怎样自我改变,要处理这些跨界的人物和思想,研究者也需具有不同传统的知识,包括更强的语言能力?

葛兆光:是的。毫无疑问,掌握和理解不同传统的知识很重要,研究者要有共情能力,就是陈寅恪讲的,能神游冥想,不仅和他者“处于同一境界”,对另一种文化“表一种同情”;同样,语言能力也很重要,掌握一种语言,即了解一种文化,你看最近全球史领域中一些杰出的著作,它们的作者就往往要精通好几种语言,因此可以穿梭于不同文明之间,双向甚至多向观看,这一点很值得我们学习。王赓武先生就常说,如果一个人研究中国,最好不仅从中国,也从海外华人,甚至从环南海不同族群的角度来观察,因此语言能力就非常必要了。我的一位朋友,日本的羽田正教授,他就懂英、法、波斯文,后来还想来上海学汉语,这种语言能力也许就是他提倡“地球居民”意识的基础?

我觉得,中国思想史研究者,确实要往这个方向走,也非常有必要跟世界史的研究者沟通。就像歌德讲的,只知其一,一无所知。我记得,写《旧制度与大革命》的法国学者托克维尔说过,我为什么要去研究美国?因为我如果只知道法国,就等于不知道法国。我们可能也一样,只知道中国,可能也不了解中国。以前,何芳川先生跟我讲过好几次,说我们世界史是没有中国的世界史,你们中国史是没有世界的中国史,我希望这种情况能改变。