|

欧立德(Mark C. Elliott)

哈佛大学东亚语言与文明系讲座教授

演讲人简介:

欧立德(Mark C. Elliott),哈佛大学东亚语言与文明系讲座教授、哈佛大学历史与东亚语言博士委员会主席,主要研究领域为清史、内陆亚洲史,是北美汉学界“新清史”研究的重要学者。著有《满洲之路:八旗制度与清代的民族认同》(2001)、合编《新清帝国史:清朝在承德建立的内陆亚洲帝国》(2004)、《镶红旗档案:清代八旗研究指南及东洋文库所藏史料目录》(2001)等。

最近三十年,中国史学界一个引人注目的现象,就是原来相对冷清的清史,成为史学界的热门,从事该领域的学者人数之多,学术会议召开之频繁,发表论文数量之大,都居于史学诸学科之冠。回顾这三十年清史的发展,成果也的确令人瞩目。原因何在呢?首先是大量清代档案文献的发现与整理出版,为研究提供了前所未有的基础。在此基础上,不仅研究领域大大拓展,部分专题研究有所深化。特别重要的,就是对西方理论与研究方法的借鉴和引进。这些变化毫无疑问是国内学者与国外学者日益广泛的交流与合作的结果。换一句话说,中国历史学特别是清史学,慢慢地在国际化、普世化、全球化。但在这样一种潮流之下,却也有一个不和谐音,那就是大致在十六、七年前在美国兴起的所谓“新清史”。

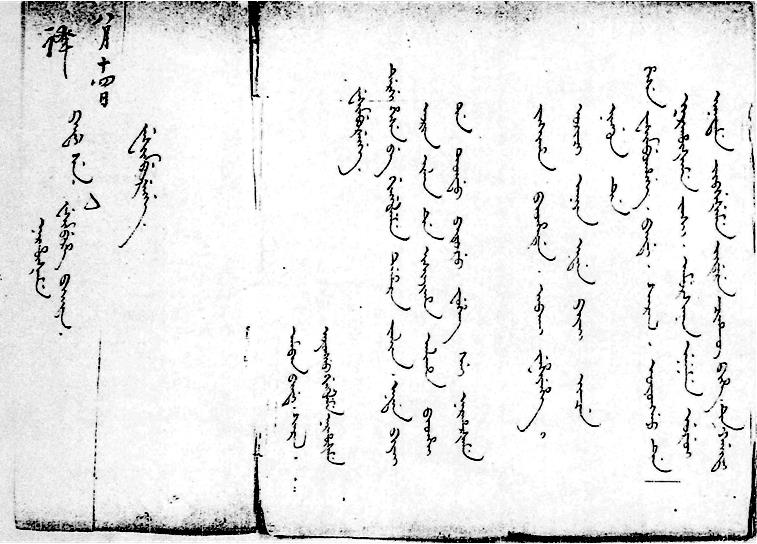

乾隆1757年的满文录副奏折

新清史的主要观点一共有三点。第一,它强调使用满语和其它少数民族语言的重要性,主张充分利用满文及蒙古文、藏文、察合台文等语言写成的档案材料;第二,它强调满洲因素的重要性,认为满洲人的族群认同和清朝特殊的政治制度、统治政策起到了非常重要的作用;第三,它强调历史学全球化的视角,主张将清史纳入世界历史的范畴中来研究,特别是主张将其作为一个帝国,与世界同时代的其他帝国进行比较研究。

不管是从史料的角度、方法论的角度,还是从历史框架的角度来看,新清史在各个方面都引起了比较热闹的争论。这个争论涉及到满洲统治性质的问题,族群认同与国家认同之间的摩擦,“汉化”与“涵化”两个概念的区别,清代边疆历史与政策,还有非汉文历史资料的实用性等等各种问题。目前国内的多数同行们都承认,用满文资料来研究清史是应该的,也认为一直到清末,满汉之间的区分还是应该注意的一个因素。但是,新清史想把清朝说成不光是一个中国的王朝,还是一个含有近代帝国结构性质的“满洲帝国”,对一些清史专家来说未免太离谱了。

如今国内对新清史的兴趣好像越来越大,而且可以进行公开的讨论。最近三年中国学术期刊登载有关新清史的文章达到一百四十多篇之多,在中国期刊全文数据库里搜索的话,还可以用“新清史”作关键词。2010年华东师范大学有博士论文专门讲新清史的起源和发展;去年十二月份在台湾中央大学还专门召开了一个有关新清史的讨论会;豆瓣网站上有专门针对新清史的小组;今年一月份台湾中研院还创立了“新清史研究读书会”。这些都让我们认识到,“新清史”的确找到听众了,引发了相当强大的反响。

总的来说,中国国内的多数清史专家,对于新清史要么直接拒绝,要么表示保留。这也可以理解。到目前为止,真正地用满文或其他非汉文史料的研究出现的不多,所以这些史料的价值仍然不是很清楚。除此之外,有一种批评说,新清史否认满洲人接受汉人文化的影响,这不符合历史事实,应该说是一种误解:新清史,至少我个人认为肯定有这种文化上的变化趋势存在,而且到了清末越来越明显。我只是反对用“汉化”这个词来描写这个过程,因为“汉化”包含着一种必然性,也包含着一种大汉族主义的味道,忽略了汉人受满洲人影响的可能性。另外,更令人不高兴的是,新清史想把“清朝”这一实在的政治体制和“中国”这一抽象的政治标志与文化概念分开。还有人说,新清史其实并不那么新,因为它的很多视角跟二次大战前的日本研究很像,新清史的学者只不过是“在美国潮流的外表之下,贩运日本人战前的旧货。”

我们在看这一回应的时候,或许最令人吃惊的一点,就是这个回应的政治色彩之浓。

在我看来,这种把历史研究政治化的倾向和国内最近二十、三十年来的经济、社会、政治的变革都很有关系。在描写近代中国史学史的一本新书里(Reinventing Modern China, Hawaii, 2013),德州大学李怀印教授说,二十世纪以来,中国的历史学受政治的影响异常深刻。他说,自从五四以后,写历史变为一种要显示自己政治思想的途径,而不是自己对于过去的理解和解释、上下求索的表现。 无论是三十年代,五十年代,还是七十年代,无论是自由主义和现代化理论,还是马克思主义和革命理论,二十世纪的中国历史学在很大程度上变成了单纯服从于政治的工具。

当然,我们都知道,不管是什么地方,不管是什么时代,历史和政治往往是分不开的。不过,根据李怀印的分析,在二十世纪,中国历史学的政治化非常厉害;这两个领域(历史,政治)之间从来没有取得一个比较良好、稳定的平衡。结果,只有到了八十年代以后,中国的历史学家才开始得以脱离于政治,相对自由地寻找相对客观的解释架构与方法论。到了九十年代以后,在中国经济上根本翻身的同时,以前的模式和典范被颠覆了,但没有被新的模式代替;从此以后,国家在寻找一种新的意识形态,一种新的超越合法性(transcendent legitimacy)、可以指导国家政体发展的新道路。

为了解决这种危机,李怀印认为历史学进入了新的阶段,也是寻找历史学能恰当使用的模式——全球化。在这点上我和李教授的意见是一致的。但是我认为,历史学的全球化并不意味着它去政治化。刚好相反,现在的政治家更是依赖历史,尤其是清史,来达到政治上的目的;就因为这样,国家才愿意把七亿人民币投资于编写新的清史的工程。只有这样,人们才开始从清朝来寻找现代民族国家的合法性的基础。

这种想法代表从天下到国家发展过程中的一种新的趋势,这个趋势我叫做“帝国思想”(imperial thinking),是希望把现代国家和古代的王朝正统性更密切地联系在一起。“帝国思想”应该说是八十年代不可设想的一种思路,是与二十世纪二十年代以后国家主流政治理论背道而驰的一种思路,是“盛世中国”的提法,也是“复兴中华”提法背后的思想。我今天没有时间多讲,不过,我注意到这一点,是因为它可能代表了中国历史学很重要的转折。

在这样政治化了的气氛之下,在中国写清史就变得比较复杂。但是,话说回来,就像这样政治化了的气氛会给历史学家一些困扰一样, 这样历史化了的情况,同样也会给政治家带来一些头疼,尤其是在一个中国历史全球化了的时代之中。我们已经注意到,中国国内的学者中对于新清史的反应因人而异,更何况写新清史的那帮外国学者。

尽管情况变得比较棘手,但与此同时,写中国历史变得更为重要了。每个国家的历史叙事都很重要,而世界上的强国更是如此。正如布朗大学德国历史教授巴托夫说:“当一个强国以它的过去作为决定国策的参考点(或者有如此的宣称)时,那么那个强国的过去(或者对过去的理解)就要在世界事务中扮演重要的角色。”

作为结论,我想强调两点。第一,新清史提醒我们,在二十一世纪这样全球化了的世界里,期待中国的历史学家能够“掌握国际学术话语权”是不太实际的。中国的经济开放了,中国的历史一样也开放了,就像中国文化一样,它走向了世界。这一个迈步会有正反两面的后果,而且这个后果很难预测,因为毕竟有各种条件、各种心态。不过,无论是大陆的学者也好,欧美、日本、韩国的学者也好,我们都能够看清楚中国历史的特殊性,这不用说;但也许值得记住是它的那种特殊——跟别的国家一样特殊,不是独特无二的、完全例外的历史,我们谁都可以以它为鉴。

第二点,中国历史学面临这种存在主义性的时刻,是我们所有研究中国历史的人非注意不可的问题,我们都面临着类似的选择:是光做我的华南研究、光做我的乡村调查、光看我的满文档案,不管更大的历史框架呢,还是找一个令我满意的理论和方法让我能够保持与宏观历史的一些关联?这第二个选择也可以用赵世瑜教授的话来讲,就是找一个办法让我把“小历史”和“大历史”一起写。我们怎么看这个问题,怎么看这个选择,完全取决于我们每个人对于历史与历史学意义的基本想法。我们这个历史是写给谁的?在未来的“后民族国家转向”的世界里,历史到底应该怎么写?德国的评论家卢多夫曾经提过这么一个问题:“历史的任务应该是提供一种取向,是通过自豪与自觉的觉醒来确定一个‘认同’与‘国家共识’的出发点呢,还是说它的任务更应该是动摇惯例,对于一直坚持的那套表示怀疑,把我们关于未来的想象变得更尖锐呢?”

无论如何,要认清楚,在这个问题上,每个人都得作出自己的决定。

段志强 整理

|