明末清初欧洲传教士的中国史与纪年著作

及其所参考的中国文献

钟鸣旦(Nicolas Standaert)

比利时鲁汶大学汉学系教授

讲者简介

钟鸣旦教授,荷兰莱顿大学汉学博士,比利时鲁汶大学汉学系系主任、教授,比利时皇家科学院院士,主要从事明末清初中欧文化交流史的研究。著有《杨廷筠:明末天主教儒者》、《可亲的天主:清初基督徒论“帝”谈“天”》、《本地化:谈福音与文化》、《文化相遇的方法论:以17世纪中欧文化相遇为例》、《礼仪的交织:明末清初中欧文化交流中的丧葬礼》、《礼仪之争中的中国声音:行记、社群网络与跨文化论争》等。

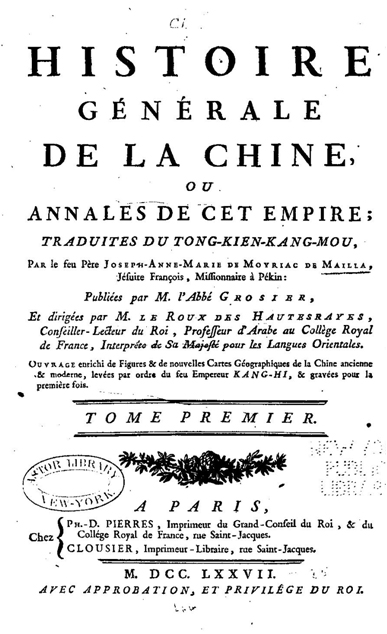

在今天的讲演中,我首先要介绍欧洲传教士卫匡国、柏应理、杜赫德、冯秉正等用西文撰写的有关中国历史的著作,其中主要包括卫匡国的《中国历史的第一世代》、柏应理《中国历朝年表绪论暨中国王朝纪年纲要》、杜赫德的《中华帝国全志》和冯秉正的《中国通史》等著作。为什么这些书比较重要?因为传教士进入中国时,发现中国的历史在许多方面显然比《圣经》记载的历史要长,于是他们翻译了中国的历史著作并传回欧洲,并被18世纪的启蒙思想家所利用。

我主要想研究这些耶稣会士选择了哪些中国的著作,可是在研究的过程中,发现这个研究也有助于了解明末清初的历史著作的情况。我们现在看中华书局出版的《史记》,第一卷就是《五帝本纪》,但是明代的时候,在《史记》第一卷之前有司马贞的《三皇本纪》,也就是所谓的《补史记》。

宋代司马光的《资治通鉴》和朱熹的《通鉴纲目》,都没有提到上古的历史,因为这两部史书都是从周威烈王二十三年(前403)开始。但宋代金履祥的《资治通鉴纲目前编》、胡宏的《皇王大纪》以及江贽的《少微通鉴节要》却包含了上古的资料,《通鉴纲目前编》涵盖了从尧即位到公元前40年的历史,《皇王大纪》和《少微通鉴节要》则都是纪传体的著作。《皇王大纪》开创了从盘古开始编年的传统,在正文叙事之后还附有自己的“论”。江贽的《少微通鉴节要》附有一篇《外纪》来记载伏羲以来的上古历史。这部著作采用了像《史记》一样的叙述形式,偶有夹注取自《史记》的注解,而且并无涉及道德评判的评论。

明代的通史作品大致可以分为两类,一类是主流传统,另一类是“纲鉴”体史书。主流传统史学在明代经历了新的发展,即以宋代的著作为蓝本,将历史下延至宋元,远溯至上古,使得中国历史得以完整贯通。同时通鉴类作品到了明代仍在持续发现,并且产生了一些变化。这些变化体现于两个方向,第一是把记录的时代往后延续,第二是把时代向前期推展。因此通鉴体到了明代,才出现了记述上至盘古下至元朝的作品。元明之际的的陈桱所写的《通鉴纲目前编外纪》,记述了从盘古到高辛氏(帝喾)的历史。同时他的《通鉴续编》,也对《资治通鉴》有所续补,涵盖了有宋一代。但是这部著作很快就被商辂的《宋元通鉴纲目》中的部分章节所取代,这部书涵盖了宋元两代的全部历史,将时间下限延伸至1367年,但是记述上古历史的通鉴类著作并没有终结,在16世纪又出现了李东阳奉皇帝之命编纂的《历代通鉴纂要》。16世纪末,对上古史的研究进一步深入,出现了南轩的《资治通鉴纲目前编》,其记述的历史上起伏羲,下迄周威烈王,正好接上《资治通鉴》的起始之年,这也是陈桱和金履祥的著作所涵盖的时段。该书接续了《资治通鉴》的传统,但在很多方面都与陈桱的作品截然不同,南轩批评陈桱的作品包含许多“不经之谈”而缺乏可信度。南轩的《前编》占有重要的地位,当时人们在汇编完整的《资治通鉴》系列时,总会将这部著作收录其中。

然而,随着新型书写体裁的出现,16世纪的历史研究兴起了第二种动向,这一潮流虽然以《资治通鉴》传统为基础,也有其自身的特色。这类文本在当时大量刊行,因此现代历史学者有时称之为“纲鉴热”或“纲鉴风”。王重民已经提到这一点,他说特别是在嘉靖和万历时期,出版了很多“纲鉴”类的书。根据袁黄的解释,这些书之所以称为“纲鉴”,是因为它们旨在结合《通鉴纲目》和《资治通鉴》这两个传统,具体来说,就是以多种著述为基础,整合了从盘古到元亡的全部历史。总体来说,“纲鉴”史书多为篇幅短小的著作,而且一般遵循正史的纪传体,以《史记》为主要范本。

《资治通鉴》一类的史书并未得到广泛传播,相形之下,人们需要更易于阅读、方便印刷的史书,“纲鉴”兴起的新趋势正迎和了人们的这种需要。它们面向一个更广泛的读者群,尤其是那些准备参加科举考试的人。经济增长、商业化、识字率和应试者数量上升、出版业蓬勃发展、图书市场不断扩大,所有这些因素都促成了这一发展趋势。但商业化也有其负面影响,印刷质量并不总是很好,且出现了许多抄袭现象,内容几乎相同的作品却署上了不同的编者之名。因此,许多作品会冒用著名学者的名字,其中一些作者或多或少与耶稣会士有一些联系,比如郭子章、王锡爵、冯琦、张鼐、叶向高等等。虽然无法证实这些中国作者对传教士的作品有直接影响,但却表明,这些纲鉴史书的署名作者或序文作者与传教士有所接触。

虽然以“纲鉴”为题的作品从16世纪中叶才开始刊行,但它们的原型可以追溯到明代初年。王逢和刘剡编辑了《少微通鉴节要》的新版本,分别对之进行了“辑义”和“增校”(1428),其“外纪”名为《新编纂注资治通鉴外纪增义》。150年后,纲鉴体著作所采用的完全是这部著作的结构:对《史记》文本和笺注的彻底修订与重排,在每一节末尾加上胡宏的评论,在页眉附上简短的标题。这类体裁中最广为人知的或许是归于袁黄名下的一部作品。袁氏以《功过格》闻名,署名为他所作的纲鉴作品《历史纲鉴补》亦名为《鼎锲赵田了凡袁先生编纂古本历史大方纲鉴补》,但袁黄在多大程度上参与了此书的编写已经不为人知。另一位多产的作者是主要以文学名世的钟惺,一本名为《鼎锲钟伯敬订正资治纲鉴正史大全》的书归于他的名下。在内容上,它与归在袁黄名下的那部著作有许多相似之处,都涵盖了从上古至元亡的历史,而其特点则是加上了起自伏羲的干支纪年。

“纲鉴”著作是一种非常重要且应用广泛的形式。清初作家和传教士在使用主流史著的同时都会使用这类文本,其重要性可以由此得到确证。清初的一个重要发展是新的满族统治者把汉文史籍译成了满文。这一翻译过程对晚明的权威史书进行了诠释。第一本得到翻译的中国史著就属于纲鉴传统,而且这一翻译很早就开始了。接续“纲鉴”传统的著作在清初仍不断出现,《纲鉴易知录》便是一例,且今天仍有重印本,其编者为吴乘权等。它涵括了上自盘古、下迄明亡的历史。这些编纂者们显然参考了晚明纲鉴类著作,但也融合了南轩著作的一些要素。

清代的另一个进展是,由皇帝发起了中文通史版本的刊印。乾隆时期,朝廷对历史著述的控制越来越严,这一趋势的高峰体现于卷帙浩繁的《四库全书》编修工程。其中,大多数重要的历史著作被归于“编年”,并最终纳入《四库全书》。这些作品包含了司马光的《资治通鉴》、刘恕的《通鉴外纪》、陈桱的《通鉴续编》等。南轩的《通鉴纲目前编》未收入《四库全书》而存目于《提要》。《四库全书》的编纂掀起了一场针对煽动性书籍的运动,有许多书籍在此过程中遭到了禁毁。遭禁或勒令毁掉的书目非常庞大,这些书目包括了许多“纲鉴”传统的著作,其中包括袁黄和钟惺。

让人感到惊异的是,《四库》馆臣的立场深深影响了当今对明末清初史学作品的评价。当“纲鉴”传统作品几被遗忘之际,一些重要的主流传统著作亦遭沉埋。一直到近年,这些作品得以重刊并被二手文献引用,这才使它们重现于学界视野之中。

从传教士所使用的资料来看,几乎所有传教士都使用了“纲鉴”著作,并时常参以官修著作,这种做法一直延续到18世纪。传教士们对中国历史的记述可分为两组。第一组始于17世纪晚期,主要代表人物是卫匡国和柏应理。这些著作多半在其作者返回欧洲不久后便得以出版,不过很少提及使用了哪些资料。第二组始于18世纪,这些著作主要来自法国耶稣会士,他们被派往中国,主要肩负着科学任务,其中包括研究中国历史。其中包括傅圣泽、杜赫德、马若瑟、冯秉正和宋君荣,他们的著作自18世纪20年代起开始出版,他们的著作经常标注出参考文献,有时还殊为详尽,比如宋君荣的著作。

对我们的题目来说,在于追索欧洲关于中国历史与纪年的著作所参考的中国文献,我在研究初期所遇到的困难促使我更深入地考察明末清初的史学。我们对这段时期史学的认识很大程度上受到两个因素的影响:一方面,宋代史著一直被赋予最重要的地位,另一方面则是《四库全书》的筛选结果。这两个因素使我们容易忽视一些明代的重要作品,比如以南轩为代表的主流传统,以及袁黄与钟惺所代表的“纲鉴”传统。这些作品的重要性,不只在清初刊行的满文与汉文版本中,也在传教士的著作中得到了印证,我们可以肯定的是,他们参考了南轩的作品,也运用了“纲鉴”著作,而且后者是最为重要的参考文献。然而,传教士们还可能使用了其他传统文献,例如陈桱关于上古史著作的各类版本。总的来说,我们可以断定,尽管传教士们并不总是直接引用或标示他们的参考文献,但他们详细掌握了当时可采用的一手资料。

我们能发现,晚明史著和耶稣会士的著作有若干相似之处。当传教士们期望勾勒中国历史的全景时,晚明作品为上古史与近代史提供的详细信息便满足了他们的期望。中国通史作为一个国家整体而连贯的历史,也让文艺复兴时期的欧洲耳目一新。总体而言,在那个时代的中国,历史意识正在迅速抬头。中国的通史著作吸引了众多读者,其中就包括传教士。极有可能是欧洲传教士所接触的中国人向他们介绍了这些文献。知识的流通让这些信息传到了欧洲,并最终将对欧洲知识界产生巨大影响。

□邵小龙 摘