施耐德(Axel Schneider)

荷兰莱顿大学教授

近年来,民族主义以及集体认同和集体记忆的构成与发展等问题,引起了相当的研究兴趣。这一重新关注不仅与冷战结束后民族主义运动的再兴有关,也与全球化现象以及我们对现代性的理解相关。

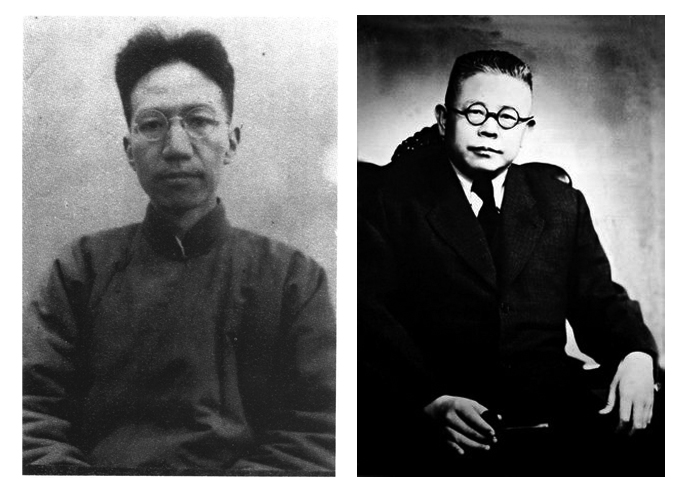

基于对两位被称作“中国的兰克”的杰出历史学家陈寅恪(1890~1969)和傅斯年(1896~1950)的史学的理解,我认为,首先,现代早期的中国思想家所面临的有关现代性的主要问题可以用德国的历史主义做背景来更好地理解。其次,一些被称为保守派的思想家确曾显示出对现代性问题的较强的自觉意识,这些意识往往隐含在有关语言、文化和历史的争论中。

陈寅恪与傅斯年

“现代性”是指正在进行的历史化过程以及由此而带来的那些曾被认为永恒和普遍的规范与价值的相对化。在欧洲,这一过程的标志是关于世界结构的形而上学和神学假设的衰落,以及伴随而来的传统的在本体论和认识论上一致性断言的衰落。世界越来越被认为不是一个有限的世界,而是变成一个元世界(meta-world),消解在多种可能的世界观的多样性中。

康德的认识论将世界结构转变为先验的意识的结构,为尚在进行之中的世界去中心化过程奠定了基础。然而,历史被理解为人类实在的历史性与相对性的观点尚未发挥作用。但至迟到黑格尔,历史便成为中心议题,西方思想界自此以后始终在努力调和历史的相对性与普遍原则之间的关系。黑格尔的历史观基于对历史个别性必须调和的普遍精神的确信,最终使得个别性服从普遍原则。

此后从赫尔德的个体文化哲学到兰克的历史主义以及狄尔泰基于生命哲学的历史观,不断对相对主义发起挑战,他们努力维护个别性,同时不放弃将历史作为一个有意义的整体来追求。但一战以后人们越来越意识到偶然事件与规范原则之间的裂痕无法调和。例如海德格尔对所有证明形而上的绝对性的企图的驳斥,声称人类剩下的唯一带有普遍性的就是她的历史性。

这些哲学家和历史学家都没有重新建立一个普遍的历史目的论。作为启蒙主义的支柱的普遍理性,丧失了在历史中的主导作用,其本身也被历史化了。大部分历史主义和解释学的方法都否认启蒙主义关于进步的观念,并用“发展”的观点取而代之。我认为仅仅用理性进步这样一个概括性的观念或者任何其它绝对性观念作为现代性的特征都是不充分的。现代性应当被理解为各种内在的冲突和紧张,一方面是一定程度上哲学的、神学的、历史的、或者科学的确定性的复兴。另一方面,由于尼采的贡献,上帝死了,人类被逼迫过上了一种丧失了坚实的形而上学或神学基础的生活。

中国现代思想史长期充斥着五四史观或者现代政治意识形态,站在对立面的中国学者则往往被诋毁为保守甚至反动的。而在欧洲,正是保守派对澄清历史性的观念以及现代性的问题作出了重要贡献。对中国保守派进行深入研究有助于我们更准确地理解历史性、民族个别性和普遍性问题之间的相互关系。

在历史上,史学撰述在中国享有比在西方社会更高的地位,因此在各种现代的争论中,史学往往处在中心地位,不仅引发了对中国认同的重新定位,同时也使对现代性带来的挑战的意识日益增强。早在晚清时期,西方观念已经开始影响中国知识分子用以应对这种挑战的概念甚至语言。1910年代以后,各种引进的史学概念与传统的史学思想混合在一起,形成了一种非常活跃并且多元化的史学话语。

傅斯年和陈寅恪都被认为受到了兰克的影响。兰克通常被看作经验主义史学的创始人,他强调档案史料的作用,以期获得关于历史的客观知识。历史主义的兰克反对启蒙主义对待历史的方法,严厉抨击其抽象性,以及由此导致的对个性的抹杀。他认为,每一个时代都有其“特定的取向”和“自身的理想”。因而书写历史的目的就是阐明各个时代之间的差别,揭示各个时代都是上帝意志的展现,不管其互相之间有多么不同且不存在可比性。这一方法论的结论表明了历史研究基本上是一项解释学的工作。历史学家应该通过直觉和冥思去感受各个时代的独特性及其理想,不让过去屈从于现在的、主观的、创造意义需要。意义只能在历史中发现,而意义与现在相关联的唯一途径是通过上帝。这一对历史个别性和宗教普世性之间关系的理解,正是兰克的方式,他用之以维护德意志思想所代表的个别性,反对他所理解的法国革命所代表的普遍启蒙的傲慢,同时又不陷入相对主义。

那么,为什么对历史研究采用了不一样的哲学和方法的陈寅恪和傅斯年会被称为“中国的兰克”?对两者的史学进行比较研究不仅可以弄清楚西方思想被引进和吸收及其与传统方法融合的过程,同时也是一个很好的例子,用以揭示中国史学家如何处理有关历史性的现代问题、如何对待认同危机,以及如何完成重新估价中国在世界的地位的任务。

傅斯年具有非常明显的实证主义科学取向。他认为历史是由地理——气候这样的事实所决定,与自然科学中的规律类似,并用此观点来解释中华民族的形成。同时,傅斯年认为历史是人类朝着理性、科学思想的普遍进步过程。他称经验主义的训诂和考证为科学与理性思想的先驱,由此摆脱了西方色彩而提升到了普遍地位。他强烈反对对历史的任何阐释,认为史家的任务就是对史料的考证与整理,让包含在史料里的事实本身说话。他反对运用任何历史理论和观点,并激烈谴责史家涉足政治。但当他试图通过将中国纳入具有普遍特征而事实上来自西方的世界历史之中来建立中国认同时,实际上便放弃了寻求什么是中国特有这一问题之答案的可能性。

与傅斯年相比陈寅恪更强调文化的个别性。他假定所有文化是平等的,因此而隐含了普遍主义的视角。他认为中国历史是一种特有的“民族精神”的渐进发展,儒家的三纲五常是其核心,但同时强调这是抽象理想而非具体的永恒不变之教义。他认为在中外交流中,民族精神通过对外来影响进行吸收消化而始终在发展。任何关于永恒不变的民族性的观点都违背了变化中的延续这一观念。使陈免于陷入文化相对主义的是其“抽象理想之同性”的观点。即认为人类的普遍性是“抽象理想”,在不同的文化和不同的历史时期有不同的表现,但必须受到保护以维护各个文化的认同。因此,史家的任务就是通过对史料的仔细梳理,以达到对民族精神在各历史时期之具体表现的“同情之了解”。只有在这样的基础之上,史家才可以以今天的视角对历史进行评价,历史不再是某种绝对原则的表现。陈因此而消解了传统的知与行的统一,赋予了史家仅仅作为历史记忆和文化认同的守护者的作用。

陈寅恪的观点无疑更接近兰克的解释学的理论,但其与兰克之间也有本质的差别。兰克生活在基督教时代,神学尚未因20世纪破坏性的打击而陷入困境,而陈寅恪经历着比兰克更深远的政治、社会和文化的变动,儒学急剧衰落,并因外来文化的影响而加速。这种外来文化与中国文化之间的差别远非法国与德国文化之间的差别所能比拟。因此陈寅恪试图建立起一种史观,可以包容变化,但不至于对延续性和认同感产生威胁。他采用注重历史性和文化性的研究方法实现了这一目标。如兰克一样,陈寅恪认为历史的意义是历史本身所固有的,但同时他又指出意义可以因不同人的解读而不同。没有形而上学的背景,并反对进步论的普遍目的,陈寅恪的史观为文化的多样性以及同一文化内部的多元性保留了更多的空间。

陈的例子清楚地表明,民国时期的一些中国历史学家与其欧洲同行一样,试图抓住现代性特有的历史性与相对性问题。他们对于历史、文化和国家的观念要比我们原先以为的更多元化而少霸权色彩。但是由于这些学者有意识地回避政治,从而很大程度上削弱了他们对公众的影响。同时与官方史学的隔离使得他们丧失了重要的信息来源,并且被排除在进步史观之外,从而使他们的观点长期以来都被忽视了。