宋元禅僧墨迹的跨域流动、文本细节与史料价值——基于日本藏写本的文献学重构与历史学新探

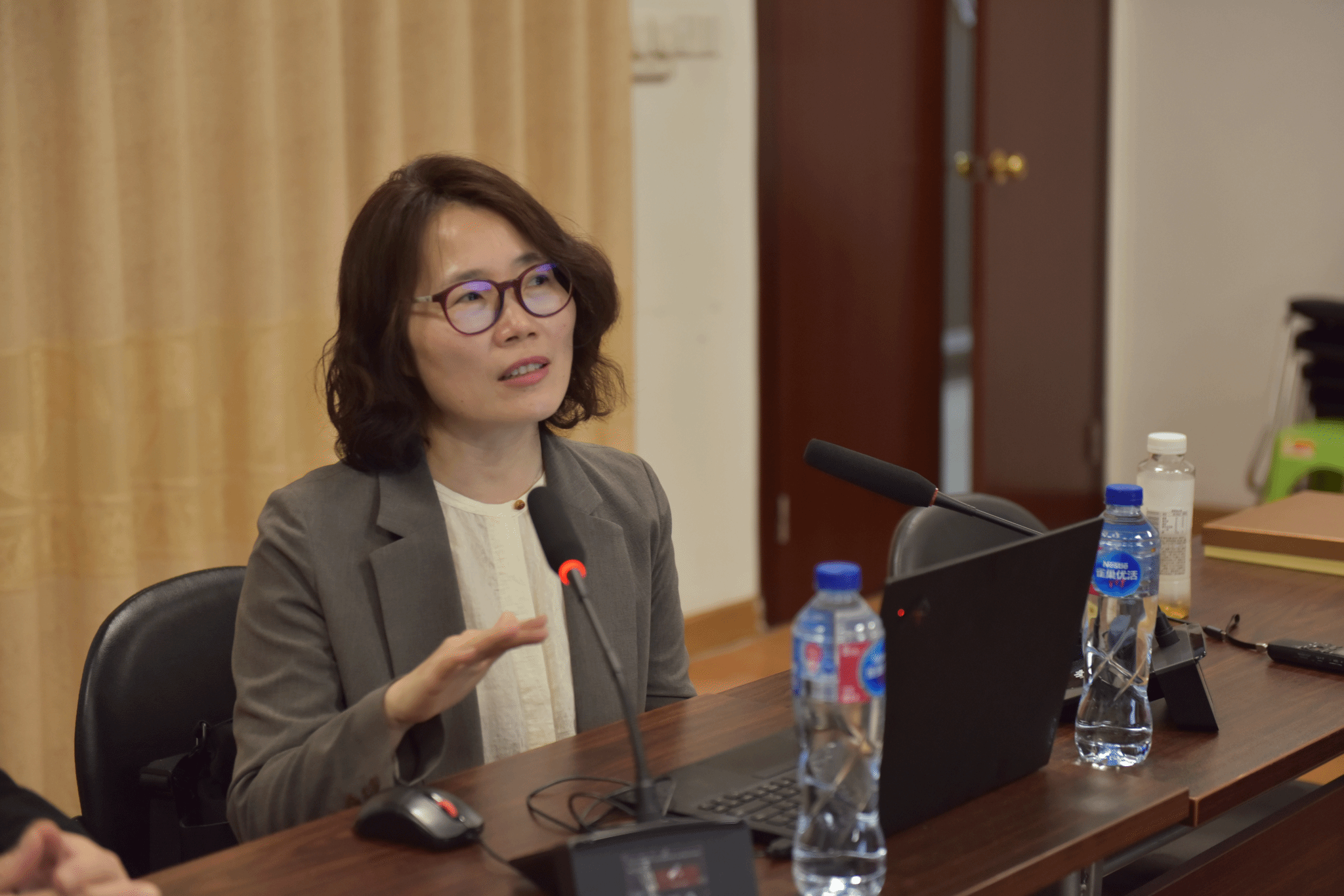

江静 浙江工商大学东方语言与哲学学院院长

演讲人简介:

江静,浙江工商大学东方语言与哲学学院教授、博导、院长。兼任中国日本史学会副会长、浙江省中日关系史学会会长。主要研究领域有:中日文化交流史、日本文化、日本佛教史等。曾主持国家社科基金重点项目1项、教育部项目1项、省社科规划重点项目3项等。出版的主要著作有《赴日宋僧无学祖元研究》《日藏宋元禅僧墨迹选编》等6部,发表论文50余篇。

本次复旦文史讲堂由浙江工商大学的江静教授主讲,复旦文史研究院董少新教授担任主持。讲座以宋元禅僧墨迹为主题,从其跨域流动、文本细节、史料价值三个角度讨论了这一珍贵历史文献的意义。所谓宋元禅僧墨迹,是指宋元时期禅宗僧侣留下的手书真迹。这类手书存世数量有限,中国几乎无存,而在日本尚有千余件。

江教授首先探讨了宋元禅僧墨迹的跨域流动,以《虎丘十咏》诗跋墨迹为例,介绍手书在中国境内的流转过程。《虎丘十咏》是南宋著名禅僧虚堂智愚(1185-1269)在云岩寺担任藏主期间,为苏州虎丘山十景所作的十首七言绝句。智愚示寂后二十年,元代虎丘山云岩寺约翁礼藏主先后至少请十位僧人为《虎丘十咏》题跋,形成了一系列诗跋墨迹。

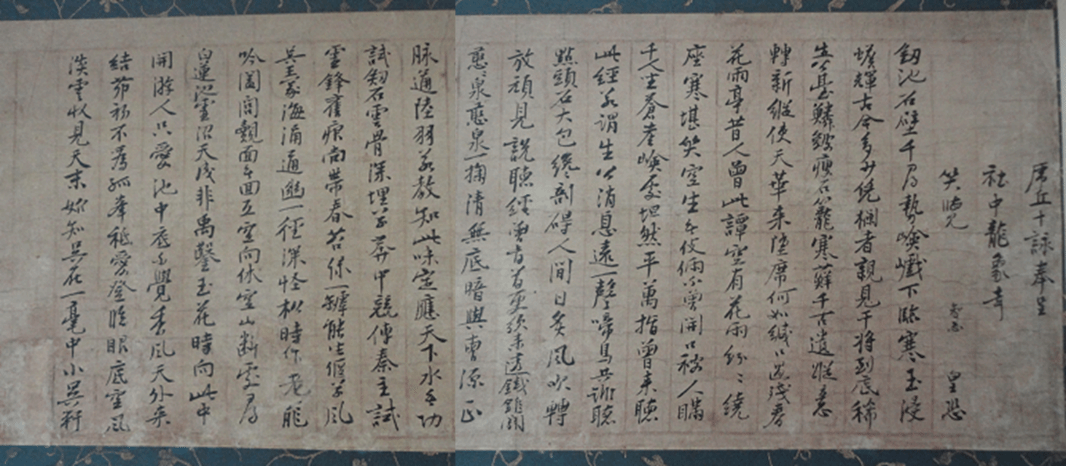

MOA美术馆藏《虎丘十咏》(局部)

元代诗跋的作者既有虚堂的法子(闲极法云、灵石如芝、法塞),亦有其他宗派的高僧;创作时间始于至元二十五年(1288),终于至大元年(1308);创作地点明确者,涉及江苏苏州虎丘山、荐敬寺,江西宜春仰山寺,浙江杭州的灵隐寺和径山寺,浙江台州华顶寺,浙江宁波天童寺等多处寺院。约翁礼藏主二十年间携带《虎丘十咏》奔波江南各地,遍参高僧,请人题跋的虔诚与执着,跃然纸上。同时体现了“江南禅宗文化圈”的交游网络。

明代以后,《虎丘十咏》诗跋手书又经历了范围更广的流转。约翁礼藏主示寂后,《虎丘十咏》诗跋一度下落不明。元末明初,日本博多妙乐寺僧石隐宗玙、恒中宗立来华游学。入明后,宗玙与宗立在江南一带参访,宗立从“好事者”手中购得了《虎丘十咏》诗跋。后几经辗转,诗跋墨迹流转至云南、北京等地,最终被访明日本禅僧带至日本。

江教授指出,宋元禅僧墨迹在中国境内的流动是多种关系相互作用的结果。法脉传承促进了墨迹的保存、衍生与流传;江南禅宗文化圈的形成促成墨迹跨越地域界限,在不同的禅宗道场间流转;文人士大夫与禅僧的交游打破了宗教与世俗的壁垒,为墨迹的传播提供了更为广阔的路径和空间。这些不同的关系相互交织,共同推动了宋元禅僧墨迹在国内的传播与留存,为后来这些墨迹的向外传播及文化交流奠定了基础。

随后,江教授介绍了宋元禅僧墨迹跨越海域的互动。墨迹东传至日本主要通过僧侣、商人、使者三个途径。同样,在日本的墨迹也会通过一定渠道回流至中国。在日本境内,墨迹也经历了镰仓时代至当代的流转,墨迹传承的轨迹也可窥见日本各阶层的流动与嬗变。近一个世纪以来,随着各类公立和私立的文化机构的成立,一般民众有更多的机会接触到宋元禅僧墨迹,随之而来的,是对墨迹的整理和研究。相关图集的出版和研究论著的出现,加深了一般民众对墨迹的理解和认识,墨迹的价值开始被越来越多的人所关注,特别是我国的一些寺院和学者也注意到了这批流失海外的遗珍,展开了不同程度的回购和研究工作。就藏品创作时间而言,以明清禅僧墨迹居多,宋元墨迹极少。近些年成果渐显,体现了文化交流的双向性。

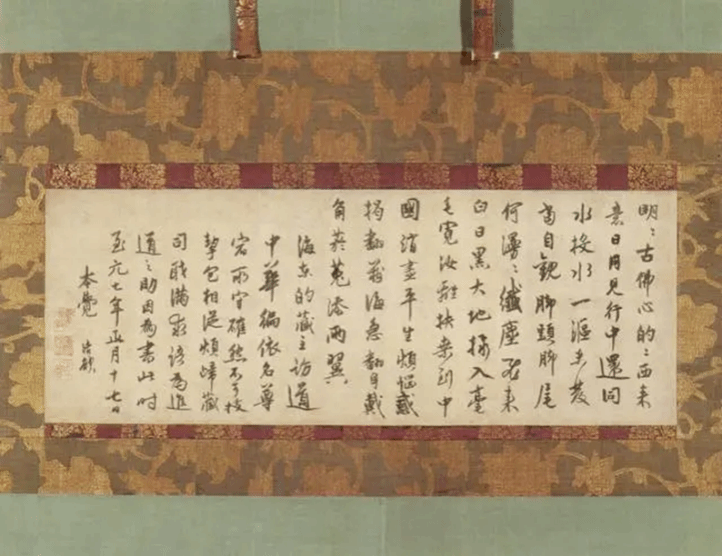

对于宋元禅僧墨迹的文本细节,江教授从文本种类、文本构成、文本符号、文本材质等方面细致入微地分析了墨迹的特点。通过对文本章句细节,乃至标点、涂抹痕迹的考察,我们可以解读出更多丰富、鲜活的历史信息,而这些恰恰是影印出版的传世文献所不具备的。谈及宋元禅僧墨迹的价值,江教授认为这些文献除了作为历史文化遗产,具有重要的文物价值之外,还具有独特的史料价值。首先,宋元禅僧墨迹作为未刊手稿,具有珍贵的补遗与校勘价值。其次,墨迹作为时人书写的第一手资料,是中日禅宗史研究的重要依据、中日文化交流融合的多维见证、中日书法艺术史研究的关键物证、写本学研究的特殊标本。

宋元禅僧墨迹的内容多与禅宗思想、修行方法、师徒传承、寺院建设等有关,是研究中日禅宗史(包括思想史、人物史、经济史、制度史等)的重要资料。江教授列举了日本收藏的多份墨迹文献,内容涉及中日禅僧之间的笔谈、禅宗寺院的规章制度等。宋元禅僧墨迹还反映了当时中日两国僧侣之间频繁互动的内容与过程、宋元禅林文学对日本五山文学的影响、中国书法对日本书道的影响、墨迹与日本茶道的深刻关系等,从多个维度体现了中日文化交流的融合与创新。

同时,宋元禅僧墨迹填补了中国本土宋元禅僧书法作品保存不足的缺憾,展现了宋元时期禅林书法的风格和技法,为研究宋元书法的内容、形式与风格提供了重要的实物资料。从写本学意义上,墨迹文献还有助于研究宋元写本的材料、书写工具、文本形态、抄写格式、抄写体例、各种标识符号、俗语字词演变等。

东京国立博物馆藏 了庵清欲法语

江教授也特别强调,墨迹史料属于“原始史料”和“无意史料”,具备较高的真实性和可信度,史料价值较高。但是,也不能完全排除作伪的情况,需要认真辨析。而且,在利用这些史料时,要了解其产生的“历史语境”,探明其本来意义及其制造者的真实意图。

在结语部分,江教授从文献学与历史学融合探索的角度,分析了对宋元禅僧墨迹研究的心得。她认为该领域有助于推动文献学学科体系重构,深化文献学与其他学科的交叉理论。宋元禅僧墨迹的研究涉及到宗教学、历史学、文化学、书法艺术学等多个学科领域,可为跨学科研究提供具体的案例和理论支撑,推动文献学在跨学科研究方面的理论发展。对宋元禅僧墨迹的研究还可以促进文献学分支学科的发展,如文献保护学、文献传播学等。研究墨迹在日本的保存状况、保护措施等,有助于丰富文献保护学的理论和实践;而研究墨迹的流传路径、传播方式等,则为文献传播学提供了具体的研究案例。

同时,这类特殊的手书文本可以丰富文献学研究范畴。传统文献学多以经典古籍等为研究对象,而宋元禅僧墨迹作为特殊的文献类型,拓展了文献学的研究范畴。其特殊性体现在:(1)宋元禅僧墨迹中有大量未被官方文献收录的“边缘文本”;(2)墨迹作为手写单篇原稿,保留了未经删改的口语化表达、即兴创作和私人交流痕迹,反映了文本的即时性与现场感,可能更接近历史的真实。从历史研究的角度,该领域为中日文化交流史、中日禅宗史、艺术史、人物史、社会史研究提供新材料、新课题。禅僧墨迹的流传过程涉及到众多历史人物,包括禅僧本人、他们的弟子、信徒以及收藏者等。通过梳理这些人物之间的关系,可以构建出一个复杂的历史人物关系网络,为研究当时的社会结构、人际关系以及文化传承脉络提供独特的视角。

讲演结束后,主持人董少新教授与江静教授探讨了有关“边缘文本”的问题。董教授表示,江静教授的讲座为我们打开了一个丰富的文献宝库,通过考察宋元禅僧原始的手迹,我们会关注到诸多传世文献所忽略的“边缘人物”和历史细节。复旦大学出土文献与古文字研究中心张小艳教授、华东师范大学美术学院施锜教授、以及在场硕博研究生也参与了相关话题的讨论,包括文献辨伪的重要性、禅僧墨迹与日本权力关系的互动等问题。

(叶芷坤 整理)