从《看不见的城市》到《马可波罗游记》——米兰昂布罗修图书馆藏手稿文献中的东方

傅马利(Pier Francesco Fumagalli) 意大利米兰昂布罗修图书馆前副馆长

演讲人简介:

傅马利,意大利汉学家,米兰圣心天主教大学教授。曾任米兰昂布罗修图书馆副馆长、东方研究部主任。通晓希伯来文、阿拉伯文和中文,在古代西亚两河流域文化、希伯来文化和埃及文化等领域均有研究性成果,发表学术论文180余篇。长期致力于中、意文化交流与合作,担任意中协会资深理事、清华大学道德与宗教学院顾问、浙江大学兼职教授、西北大学客座教授,意大利期刊《中国》(Mondo Cinese)、丛书《昂布罗修亚洲研究》(Asiatica Ambrosiana)主编。出版中文专著《米兰昂布罗修图书馆与中西文化交流》(2008)、《美学、科学与信仰:昂布罗修图书馆跨越400年的探索》(2023)等。

本次复旦文史讲堂由意大利著名汉学家傅马利先生主讲,复旦文史研究院董少新教授担任主持人。讲座围绕意大利米兰昂布罗修图书馆收藏的手抄本文献,探讨《马可波罗游记》的版本源流、对东方信息的引介、及其对近现代欧洲汉学研究的影响。讲座还涉及该图书馆与17世纪以降来华传教士的信息交流。

傅马利先生以一组精美的照片作为引子,带领听众走近意大利米兰这座千年古城。由罗马时代、中世纪至当代重合的历史遗迹,傅先生揭示出“历史是层累叠加、融合古今”的道理。在意大利作家伊塔洛·卡尔维诺的小说《看不见的城市》中,马可波罗曾让忽必烈大汗畅想遥远的异域之城。而马可波罗本人留下的游记则成为大航海时代之前,欧洲了解东方世界最重要的文献之一。事实上,《马可波罗游记》存在多个版本,为人所熟知的是马可波罗同狱难友比萨文人鲁思蒂谦根据其口述笔录的版本,但该版本并不是《马可波罗游记》唯一的原始稿本。

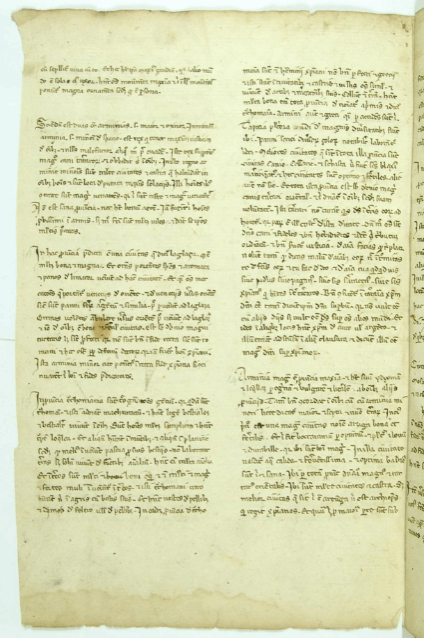

意大利米兰昂布罗修图书馆收藏了7部不同版本的《马可波罗游记》,其中包括马可波罗出狱后修订扩充的版本,含有现存中译本未囊括的重要信息。米兰昂布罗修图书馆,由红衣主教费德里科·波罗缪(Federico Borromeo)创建于1607年9月7日,并于1609年12月8日举行了落成仪式,成立本身就是一项由杰出的文学艺术事业赞助的慈善之举。在初创时,创建者将它构想为一个集学术与文化为一体的中心:实际上希望它能进一步丰富及促进其他教育机构的发展,如神学院(1607年)、艺术画廊(1618年)、设计学院(1620年)、三语学院和寄宿学校(1625年)。当然,它同时也是向公众开放的阅读场所之一。

米兰昂布罗修图书馆

波罗缪主教收集了大量希腊语、拉丁语、通俗语言及各种东方语言的手稿。这些手稿中还包括来自其他宗教机构的珍贵藏品,如博比奥的本笃会修道院、圣玛利亚的奥古斯丁修道院和米兰大都会牧师会图书馆;也有一部分来自珍贵的私人收藏,比如十六世纪著名的学者、珍本收藏家吉安·文森佐·彼那利、弗朗切斯科·奇切里和切萨雷·罗伟达等。随后还涌现无数的捐赠者,他们使昂布罗修图书馆的藏品变得更为丰富。因馆内的收藏涉猎广泛、数量众多,加上手稿的极其珍贵,米兰昂布罗修图书馆毫无疑问被称为意大利、乃至全世界最早最优质的图书馆之一。提供“一项世界性的服务”,是昂布罗修图书馆的立馆之本。

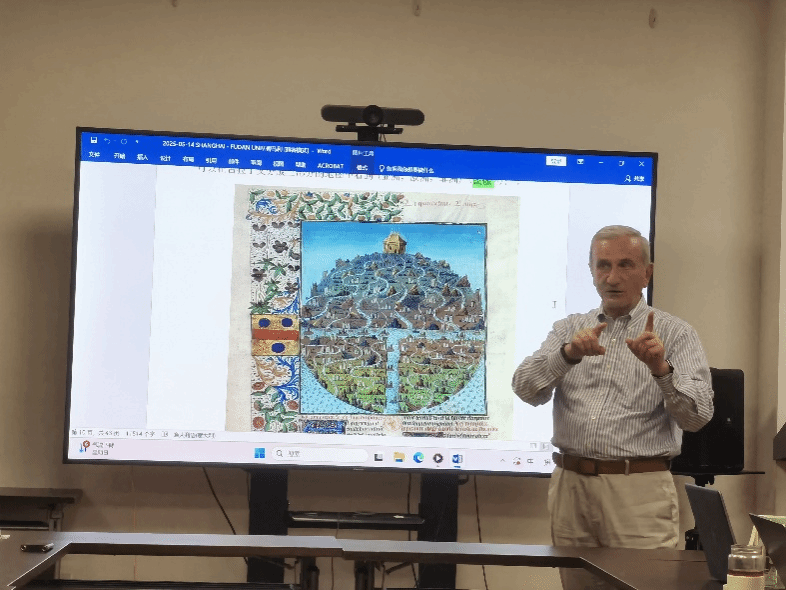

随后,傅先生由古代欧洲人的世界观念引入对《马可波罗游记》的探讨。昂布罗修图书馆的起源恰逢1601年1月利玛窦抵达北京的年代,同时到达的还有印度和日本的耶稣会传教士。与对传统的希腊语和拉丁语、犹太语和阿拉伯语、亚美尼亚语和叙利亚语研究相比,这些对东方新视野的开放则需要密切研究新的和异样的文化,并且与在此之前文艺复兴时期的研习内容完全不同。在利玛窦之前,了解东方世界主要的参考文献是《马可波罗游记》,所以在昂布罗修图书馆中找到许多重要的《惊异之书》(Le livre des merveilles)手稿并不奇怪。

威尼斯人马可波罗(1254-1324) 生活年代较利玛窦(1552-1610)早三百年,他作为元大帝忽必烈汗的钦差和都督,亲眼目睹了元帝国的强盛,并把他的所见所闻撰写成书;这本书在欧洲广为人知,书名也各有不同:《寰宇记》(Le Dévisement du monde), 《惊异之书》(Le livre des merveilles), 《世界奇闻录》(De Mirabilibus mundi)及《百万》(Il Milione)。当时欧洲各国通行的两种语言——拉丁文和法文,是游记的主要媒介,但除了这两种文体以外,马可波罗游记还有读者范围显然有限的古威尼斯方言版和古托斯卡纳方言版。《马可波罗游记》是作者为人处事和人生经验的真实写照,是东西方文明融合的结晶和象征,开创了当代全球一体化的先河,因此具有令人着迷的现实意义。

傅先生为听众详细梳理了《马可波罗游记》的版本体系,现存的手抄本至少分成五大类:

第一类手抄本大约有三十五本,母本是1298至1299年间由比萨文人鲁思蒂谦根据同狱难友马可波罗口述笔录成书,包括第一批问世的 “法意混合语手抄本”或者“法文手抄本”,本奈德托(Benedetto)把这些手抄本归为 F 写本,以及Grégoire根据马可波罗于1307年在威尼斯赠送给Thibaut de Chépoy的原书用法文改写的 FG写本。一些法文手抄本因精美的袖珍画插图而闻名。

第二类手抄本抄成年代稍后于第一类,用古威尼斯方言抄写而成(V写本), 是马可波罗出狱返回威尼斯后抄成的,其中包括若干别的抄本,如古威尼斯抄本 (VA写本)。

第三类是拉丁文抄本(L类),成书于14世纪初叶,包括讲义本(LA 写本和 LB写本),及教士来自博洛尼亚的弗朗切斯科·皮皮诺(Francesco Pipino da Bologna)的编译本(P写本),后者在欧洲中世纪大受欢迎,根据此译本转抄的大约五十本手抄本一直流传至今。

第四类为古托斯卡纳方言手抄本(TA写本),抄成年代也是14世纪初叶,被誉为“最佳版本”的糟糠学院本便从古托斯卡纳方言本转抄,是意大利至今最流行的版本之一。

最后一类特别重要,其母本是红衣主教泽拉达(Zelada)根据前述贾安巴蒂斯塔·拉穆西奥(Giambattista Ramusio)的范本(即“剌木学”本)抄写的手抄本(Z写本):此类手抄本内容扩充很多,添加了后来的很多消息;其知名度虽不如别的抄本高,但内容却要详尽得多。

昂布罗修图书馆所藏《马可波罗游记》抄本

傅先生指出,以上各类手抄本都以古版书为母本,都属于“马可波罗游记”最后成书的某一特别阶段,都想突出编撰者所作的补充修改。这些手抄本以各种不同方式表明,马可波罗本人在不断地补充和丰富自己游记的内容。傅先生以昂布罗修图书馆收藏的7份版本各异的手抄本为例,现场识读、翻译手稿信息,为与会师生揭示了版本之间的内容差异。

对马可波罗的研究并非始于当代,傅先生介绍了马可波罗相关文献在早期汉学研究中的影响。从1582年开始,耶稣会传教士和科学家相继赴华,第一位真正的汉学家是意大利玛切拉塔人利玛窦,由于他及其后继者——包括特伦托人卫匡国的辛劳,欧洲人对中华帝国的认识水平大为提高,人们开始得悉东亚历史和东亚地理,并对《马可波罗游记》的重要性有了进一步理解,认为这部著作具有普世价值。如果说,中世纪时游记是作为一种描述东方奇闻的宫廷消遣书来阅读,文艺复兴时游记是作为宇宙和地理研究参考书来使用,那么,在新的启蒙年代,这本书则是作为了解中华文化的重要一手资料而为人们所珍视。

最后,傅先生还列举了诸多昂布罗修图书馆所藏的手稿文献,在展示屏幕前为听众一一识读其中信息,包括明清之际著名传教士邓玉函、金尼阁等人对中国的认识,还有《大明官制》书中所收录的中国地图(题名《大明一统》),上有葡萄牙文注释。傅先生鼓励与会师生多接触原始手稿文献,也欢迎大家前往米兰昂布罗修图书馆查阅学习。

主持人董少新教授在评议中表示,傅马利先生的讲座犹如一堂生动的手稿识读课程,带领大家走进历史现场。原始的手稿文献价值重大,往往在细节之处载有印本、译本等整理出版物不具有的历史信息。傅先生的讲座还提示我们,一份历史文献或因版本不同,而呈现出不同的信息,甚至是立场。此外,阅读这一时期的西文手稿文献,还有利于补充中文史料缺失的历史细节。讲座最后,傅先生还与现场师生讨论了《马可波罗游记》书名差异、内容真实性等问题。

(叶芷坤整理)